COMMUNITYCiRAから羽ばたいた人たち

iPS細胞でヒトの進化を再現したい

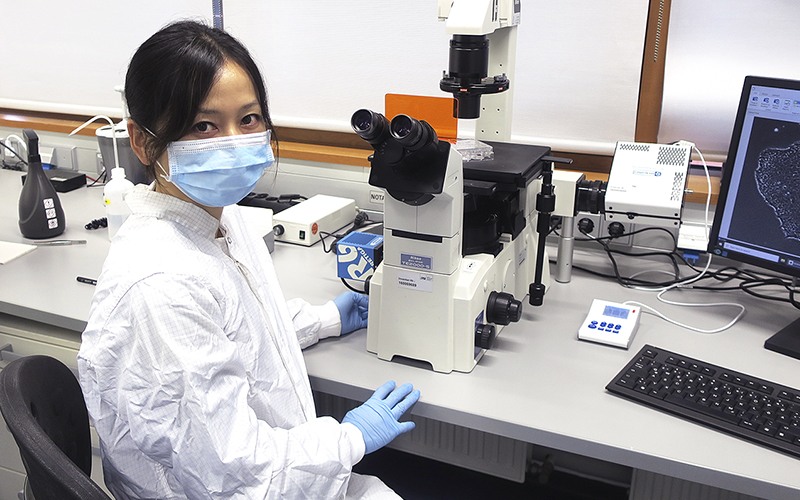

高校生のときに再生医療に興味を持ち、研究者になることを決めた大貫茉里(おおぬきまり)さんは、その後、iPS細胞の樹立に世界で初めて成功した山中伸弥研究室に所属して学位を取得。iPS細胞を使った進化の研究をするためにドイツへ渡りました。これまでのキャリアと育児をしながら行ったドイツでの研究についてお話を伺いました。

細胞のリプログラミングに魅せられて

研究者を志したのは、高校1年生のときです。生物の教師から「ES細胞」の話を聞いたことがきっかけでした。ES細胞の研究が発展すれば、将来は再生医療が可能になり、臓器移植が必要なくなるかもしれないという話に魅了され、その研究をやりたいと思ったのです。

山中先生が細胞を初期化(リプログラミング)してiPS細胞を作る技術を開発したのは私が大学3年生のときです。それまで私は、別の方法でリプログラミングを研究していましたが、iPS細胞に大きな可能性を感じ、大学院から山中研究室に所属することにしました。山中研究室では質の良い多能性幹細胞と悪い細胞とを見分ける研究に取り組み、初めてのことに次々と挑戦していくチャレンジ精神や、研究計画の立て方など多くのことを学びました。また、CiRAでは、研究室間の垣根がなく交流も盛んなため、コラボレーションの面白さも知ることができました。

進化生物学を学ぶためにドイツへ

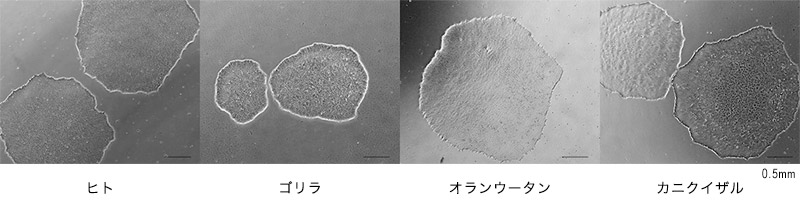

山中研で博士号を取得した後はドイツへ渡り、ミュンヘン大学人類学ヒトゲノミクス研究室の博士研究員になりました。CiRAで研究していた遺伝子の一つが、サルからヒトへ進化したことと関係が深い遺伝子だったことがわかり、興味を持ったことがきっかけです。サルとヒトは多くの面で異なりますが、遺伝子の違いはわずかしかありません。「私たちをヒトたらしめるものはなにか」、その問いにiPS細胞で迫ろうと考え、進化生物学の最先端を走る研究室で、よりヒトに近い霊長類のiPS細胞を使った研究を始めました。

この研究室には、iPS細胞を扱っている研究者がいなかったため、ひとつひとつ手探りでスタートしました。霊長類のiPS細胞を作るためにはある程度の量の霊長類の細胞を採取する必要があります。しかしドイツでは動物福祉の観点から、霊長類の実験は厳しく規制されています。特に霊長類の中の類人猿(ゴリラ、オランウータン、チンパンジー)を傷つけて、血液や皮膚の一部を採取することはできません。そこで私たちが目をつけたのは、尿でした。尿なら動物を傷つけずに採取できます。とはいえ、ゴリラやチンパンジーを追いかけて尿を採取することは不可能です。私たちは動物園に行って、飼育員さんに交渉し、動物舎の床に落ちた尿をスポイトで採取することにしました。もちろん余計なものも混じってしまいますが、それらを取り除いて尿の中の細胞からiPS細胞を作り、研究を進めることができました。

私生活ではドイツで出産を経験し、夫が日本で働いているため、私が一人でドイツで子育てをすることを選択しました。ドイツで子育てをしようと考えた理由は、ドイツは育児にとても理解があり、子育てがしやすい環境だからです。例えば、電車やバスには当たり前のようにベビーカーで乗り入れができますし、階段では必ず周りの人が助けてくれます。ただ、やはり子どもがいなかった頃とは研究に費やす時間は変わりました。朝の8時までに子どもを預け、16時半までに迎えに行かなくてはなりません。その間に、いかに無駄なく効率的に研究をするか、朝からかなり集中して実験をする毎日でした。

霊長類のiPS細胞でヒトを深く理解する

ドイツで進化生物学の最先端の研究室に飛び込んだことで、得られるものがたくさんありました。この研究室の2人の上司は、2022年ノーベル生理学・医学賞を受賞した進化遺伝学者のスヴァンテ・ペーボ先生の弟子にあたる人たちです。ノーベル賞研究の流れを汲んだ研究室で進化生物学を学べたことは、貴重な経験になりました。

2022年11月にドイツを離れた後、京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi)に所属して、霊長類のiPS細胞研究を続けています。ドイツでの研究をさらに発展させ、iPS細胞を使った研究の可能性を広げていきたいと考えています。また、ヒトと霊長類の違いや、進化の過程が詳細にわかってくれば、病気の発生のメカニズムや、私たちがより健康に過ごすための方法が解明されるかもしれません。京都大学の地の利を生かして、CiRAとも連携を取りながら、研究をさらに進めていきたいと思います。

霊長類のiPS細胞

大貫 茉里 おおぬき まり

京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi)博士研究員。2007年京都大学農学部卒業後、同大学大学院医学研究科に進学し、再生医科学研究所山中伸弥研究室に所属。2014年にiPS細胞研究で学位を取得後、ミュンヘン大学人類学ヒトゲノミクス研究室の博士研究員として進化生物学を研究し、その後現職。2023年4月より京都大学白眉センター特定助教着任予定。