ニュース・イベント

News & Events

ニュース・イベント

News & Events

ニュース

News

2015年11月24日

細胞シートを簡便に多数積層化する新手法の開発

松尾 武彦 元大学院生(当時・京都大学 医学部附属病院 心臓血管外科、現・京都大学 医学研究科 客員研究員、神戸市立医療センター中央市民病院医長)、山下 潤 教授(京都大学CiRA、再生医科学研究所)、坂田 隆造 元教授(当時・京都大学 医学部附属病院 心臓血管外科、現・神戸市立医療センター中央市民病院院長)、田畑 泰彦 教授(京都大学 再生医科学研究所)らの研究グループは、ゼラチンハイドロゲル粒子を利用することで、細胞シートを簡便に多数積層化する手法を確立しました。

この研究成果は2015年11月20日(英国時間)に英科学誌「Scientific Reports」で公開されました。

ポイント

- マウスES細胞から作製した心臓組織シートを、ゼラチンハイドロゲル粒子注1)を挿み込みながら、簡便にかつ細胞が生きたまま多数積層化する手法を開発した。

- 積層化した心臓組織シート5枚をラット心筋梗塞モデルに移植すると、3ヶ月後には、血管形成を伴った厚い心臓組織として生着していた。

マウスES細胞から作製した心筋・血管などを含む心臓組織シートをゼラチンハイドロゲル粒子を挿み込みながら15枚積層化し、厚さ約1 mmにすることに成功しました。また、ラット心筋梗塞モデルに、心臓組織シートを5枚積層化したものを移植すると、移植後3ヶ月という長期にわたり、血管形成を伴った厚い心臓組織様の構造として生着していました。機械的な心臓収縮のサポートが可能な重症心不全の新しい治療法の開発につながる成果です。この手法は、他の臓器・組織にも幅広く応用可能であり、3次元の高次組織形成を容易にすることによって、再生医療に大きく貢献しうると考えられます。

現在、拡張型心筋症注2)や虚血性心筋症注3)などの、重度の心不全の患者さんに対しては、心臓移植が最も有効かつ最終的な治療法とされていますが、ドナー不足は極めて深刻で、心臓移植以外の有効な治療法を確立することが求められています。

重症心不全の患者さんの心臓では、拍動の源である心筋細胞が失われているだけでなく、心臓を構成している多様な細胞(血管を構成する細胞など)が失われることにより組織構造が壊れ、その結果として機能低下を来すことから、細胞の移植効果を高めるには、心筋細胞だけでなくその他の心臓を構成する細胞も十分に補い、心臓組織構造として再構築することが望ましいと考えられます。この点で、iPS細胞は、大量に増殖させた上で多様な心臓を構成する細胞群を効率的に分化誘導し、十分量供給できる可能性があります。

また、心臓への細胞移植治療における問題点は,心臓に直接注入移植あるいは細胞シートなどにより移植された細胞でさえも、長期にわたって十分な量の細胞が心臓に留まる(生着する)効率が低いことです。山下教授らのグループは昨年、ヒトiPS細胞から心筋や血管細胞を含む心臓組織シート(3枚重ねたもの)を構築し、ラット心筋梗塞モデルに移植し、心機能の回復と移植細胞の効率的生着を確認しました。さらに効果を高めるために、心臓組織シートを積み重ねる必要がありますが、これまでの手法では、内部まで酸素や栄養が行き渡らず、細胞が弱ってしまうため、3層重ねるのが限度でした。本研究では、ゼラチンハイドロゲル粒子技術に着目し、心臓組織シートの多重積層化を目指しました。

1) 心臓組織シートを細胞が生きたまま簡便に多数積層化する方法を開発

2012年に報告した、心筋細胞、血管内皮細胞、血管壁細胞を含む心臓組織シートの作製方法(Masumoto, Stem Cells, 2012)を用いて、マウスES細胞から心臓組織シートを作製しました。このシート上にゼラチンハイドロゲル粒子を加えた上に次のシートを重ねることで、シート間に培養液が行き渡るためのスペースを作り出しました。これを繰り返し、5枚の心臓組織シートを重ねました(Fig. 1)さらに、3組の5枚心臓組織シートを重ね、15枚のシートを得ることに成功しました。こうして得られたシート中の細胞は一週間培養した後もほぼすべてが生き残っており、その厚さは1mmを超えていました(Fig.2)。

Fig.1 心臓組織シートを重ねる方法

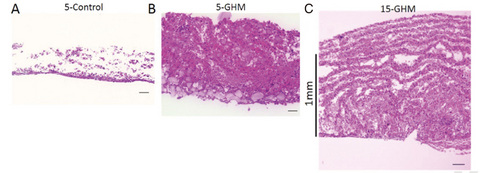

Fig.2 培養一週間後の心臓組織シートの組織切片

心臓組織シートを一週間培養した後、組織切片にHE染色を施した。 A:単純に心臓組織シートを5枚重ねたもの。細胞が失われボロボロとした構造になり、厚みも薄い。B:心臓組織シートの間にゼラチンハイドロ粒子を挿み込みながら5枚重ねたもの。C:心臓組織シートの間にゼラチンハイドロ粒子を挿み込みながら15枚重ねたもの。いずれも細胞は正常に生き残っており、1mmを超える構造を作ることができている。右下のスケールバー:50μm(A、B)、100μm(C)

2) 心臓組織シート5枚を心筋梗塞モデルラットに移植することにより、長期にわたる心機能の回復と高効率の移植片の生着を認めた

マウスES細胞から作製した心臓組織シートを、ラット心筋梗塞モデル(ラットの冠動脈を糸で縛って固定後一週間経過したもの)に移植したところ、ゼラチンハイドロゲル粒子を使い5枚重ねた場合には移植後12週にわたり、心筋梗塞により障害された心機能の回復が認められました(Fig.3)。また、移植後12週(3ヶ月)においても、毛細血管網が内部に形成され血流の供給を受けた、分厚い心臓様の組織として生着していることが確認できました(Fig.4)。

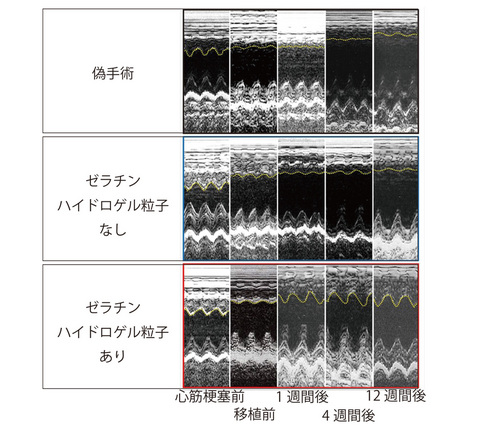

Fig.3 ラット心筋梗塞モデルへの積層化心臓組織シート移植による心機能回復

偽手術の場合やゼラチンハイドロゲル粒子を使わずに心筋シートを重ねた場合は、梗塞部の収縮が回復しない。一方、ゼラチンハイドロゲル粒子を心筋シートの間に挟み込むと、移植後12週間にわたり、梗塞部の収縮が回復する。

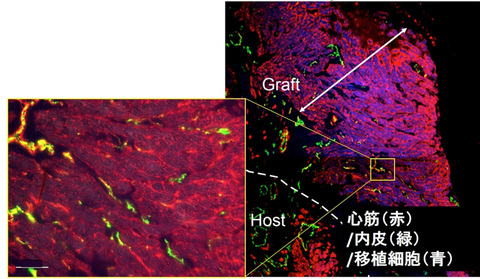

Fig.4 ラット心筋梗塞モデルでの積層化心臓組織シートの長期に渡る高効率の生着

移植後3ヶ月の組織切片。(右)ラット心臓(Host)の外側に大きな移植片(Graft)を認める。最大約40の心筋細胞層、厚さ約0.8mm(矢印)。(左)黄色四角枠の拡大。体循環と交通している機能的な血管(緑)が張り巡らされ、心筋(赤)が密に存在する心臓組織様の構造ができている。

マウスES細胞から作製した心臓組織シート(心筋細胞、血管内皮細胞、血管壁を含む)を積層化する際にゼラチンハイドロゲル粒子を挿みこむことで、3枚以上重ねても細胞へ酸素や栄養がわたり、生きた状態を一週間程度保つ事ができるようになりました。

ゼラチンハイドロゲルを挿み込む手法は簡便なため、数時間で15枚重ねることが可能で、1mm以上の厚さの積層化した心臓組織シートを得ることができました。5枚重ねたこの心臓組織シートを心筋梗塞ラットに移植したところ、移植後12週間にわたり血管形成を伴った厚い心臓組織として生着すると同時に梗塞部の心機能を回復させていることが認められました。「長期にわたる細胞生着が悪い」という従来の心臓細胞移植の問題を克服し、長期間生存して機械的に心臓収縮をサポートすることができる「再生心筋」を供給し、重症の心不全を治療できる方法開発につながる成果です。

この方法は、他の臓器・組織にも幅広く応用可能であり、3次元的な高次組織形成を容易にすることによって、再生医療に大きく貢献しうると考えられます。今後は、ヒトiPS細胞からも同様の積層化シートを形成すること、ブタなどヒトに近い動物モデルを含め有効性や安全性を確認することなどを行い、近い将来、積層化したヒト心臓組織シートを製品化し、重症心不全治療に広く用いることを目標としています。

- 論文名

"Efficient long-term survival of cell grafts after myocardial infarction with thick viable cardiac tissue entirely from pluripotent stem cells" - ジャーナル名

Scientific Reports - 著者

Takehiko Matsuo1,2,3, Hidetoshi Masumoto1,2,3, Shuhei Tajima4, Takeshi Ikuno1,2,3, Shiori Katayama1,2, Kenji Minakata3, Tadashi Ikeda3, Kohei Yamamizu1,2, Yasuhiko Tabata4, Ryuzo Sakata3 & Jun K. Yamashita1,2 - 著者の所属機関

- 京都大学 iPS細胞研究所(CiRA)

- 京都大学 再生医科学研究所 細胞分化制御研究分野

- 京都大学 医学部附属病院 心臓血管外科

- 京都大学 再生医科学研究所 生体材料学分野

本研究は、下記機関より資金的支援を受けて実施されました。

- 文部科学省 科学研究費補助金

- 厚生労働省 科学研究費補助金

- 国立研究開発法人 新エネルギー

- 産業技術総合開発機構

- 再生医療実現拠点ネットワークプログラム iPS細胞研究中核拠点

注1) ゼラチンハイドロゲル粒子

生分解性のバイオマテリアルの一種。ゼラチンハイドロゲルの水分含量は95%を超え、内部に栄養分や酸素を含んだ細胞培養液を取り込むことができる。

注2) 拡張型心筋症

心室(および心房)の内腔容積増加を伴う心拡大と収縮機能障害を特徴とする多因子性の心筋の病気であり、不整脈による突然死と心不全をもたらす。日本の臓器移植ネットワーク登録されている患者さんの大部分はこの拡張型心筋症を患っている。

注3) 虚血性心筋症

動脈硬化などにより冠動脈が狭くなったり詰まったりしてしまい、十分な血液が送られず受け手である心臓の筋肉が酸素・栄養不足になった状態を「狭心症」と呼ぶ。また完全に血液が途絶えてしまい心臓の筋肉が死んでしまった状態(壊死)が「心筋梗塞」である。ある程度まとまった大きさで心筋梗塞を起こした場合や心臓全体で血液供給が大きく減少してしまった場合、その部分の心臓の筋肉が薄くなったり、機能の低下により心臓が拡大し、心臓の形が変形したりすることがある。これらにより血圧低下や心不全などを合併する状況をまとめて「虚血性心筋症」とよぶ。