ニュース・イベント

News & Events

ニュース・イベント

News & Events

ニュース

News

2025年7月24日

画像解析と機械学習を用いたヒトiPS細胞の分化効率の早期・非破壊予測法を開発

ポイント

- 機械学習を用いることで、位相差細胞画像から分化効率を非破壊的に予測することに成功した。

- 骨格筋幹細胞の82日目における分化効率を24~34日目の画像から早期に予測できることが明らかとなった。

- 効率のよい分化細胞の取得に貢献し、ヒトiPS細胞を用いた再生医療研究が加速することが期待される。

北條未来 元研究員(当時:CiRA臨床応用研究部門、現:アステラス製薬株式会社・CiRA基盤技術研究部門 共同研究員)、櫻井英俊 准教授(CiRA臨床応用研究部門)らの研究グループは、エピストラ株式会社(所在地:東京都品川区、代表者:代表取締役CEO 小澤陽介)と共同で、ヒトiPS細胞から骨格筋幹細胞(MuSC)注1)を分化誘導する過程において、細胞画像解析と機械学習を用いて、最終的な分化効率を早期に非破壊的に予測する手法を開発しました。開発した手法では、82日目の分化効率が24~34日目時点で予測可能であることが示されました。今回開発した手法により、長期間の培養がボトルネックとなっていた分化誘導系において、最終的な分化結果を早期に峻別できるようになりました。これにより、効率的な分化細胞の取得が可能となり、再生医療研究の加速が期待されます。

この研究成果は2025年7月23日(英国時間)に英国科学誌「Scientific Reports」にオンライン公開されました。

ヒトiPS細胞は、あらゆる細胞に分化する能力を持ち、再生医療や創薬研究など幅広い応用が期待されています。中でも、遺伝子導入を行わず、発生過程を模倣した形で培地組成を変える「段階的分化誘導法」は、安全性や分化細胞の成熟度が高い点から再生医療に適した手法とされています。しかし、多くの段階的分化誘導法では、様々な要因によって分化効率にばらつきが生じることが知られています。加えて、分化誘導に数ヶ月という長期間を要するものもあり、研究のボトルネックとなっています。効率よく分化細胞を得て研究を加速させるためには、最終的な分化誘導効率を早期に非破壊的に予測する手法の開発が求められます。

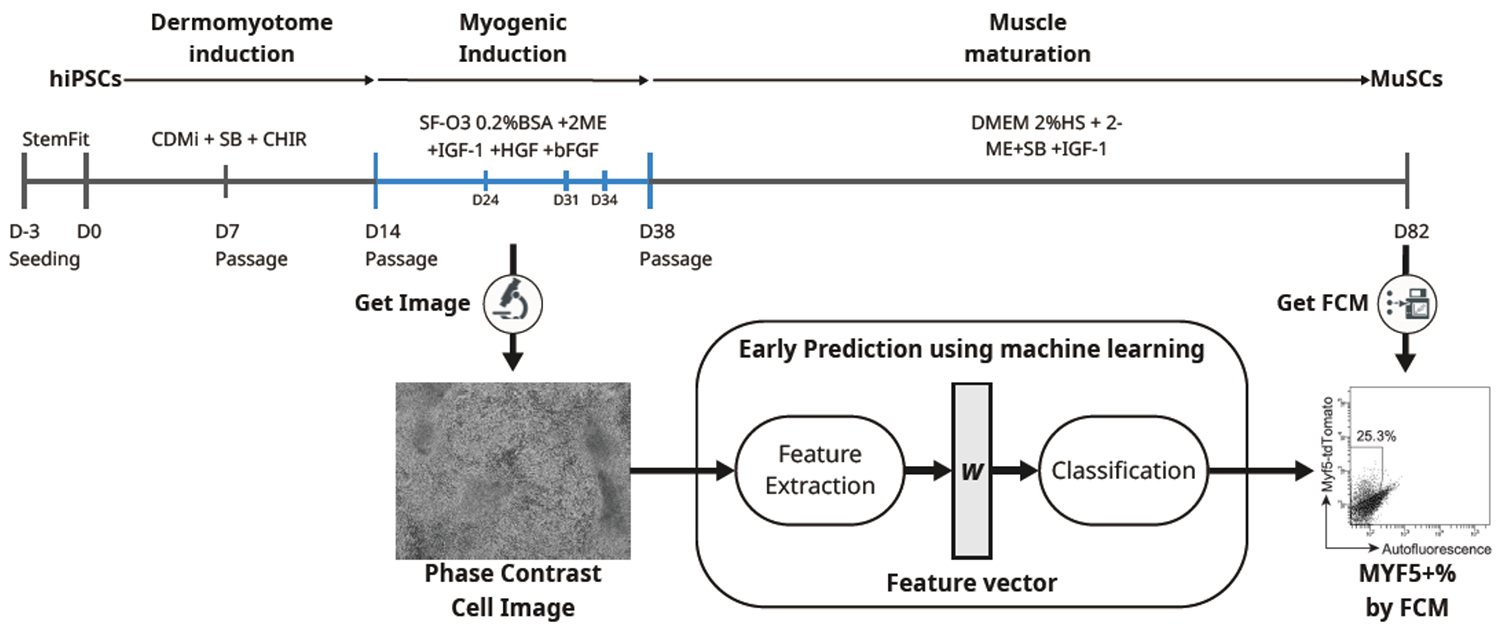

本研究グループは、過去に報告したiPS細胞由来骨格筋幹細胞(MuSC)の分化誘導系をモデルとし、画像解析と機械学習とを組み合わせることで、最終的な分化効率を早期かつ非破壊的に予測する手法の開発を行いました(図1)。MuSCは分化誘導に約80日という長期間を要しますが、本研究グループが開発した手法により24日目~34日目という早期に最終的な分化誘導効率が予測できる可能性が示されました。

図1:本研究の概要

骨格筋幹細胞(MuSC)の分化誘導系(上部)をモデルとし、細胞画像から分化効率を予測するシステムを開発した。機械学習を用いて、14~38日目に取得した画像から82日目の分化効率の予測を行った。

1)分化誘導14~38日目の期間で分化誘導効率を予測できる可能性を確認

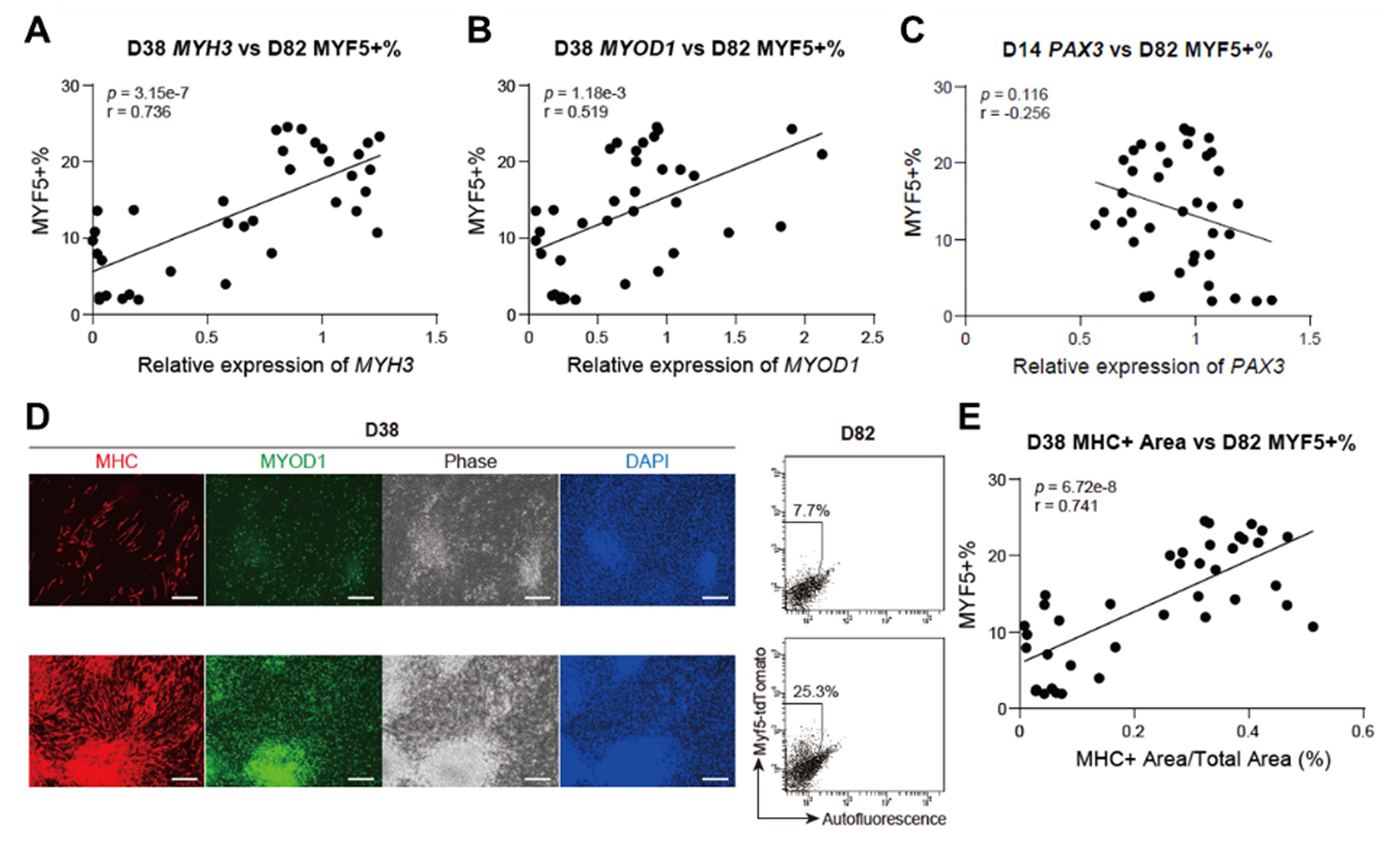

まず、最終的な分化効率を予測するために適した時期を生物学的手法により検討しました。分化誘導82日目におけるMuSCの分化効率と、分化途中の遺伝子発現との相関を解析したところ、38日目における筋分化マーカーの遺伝子発現量が、分化効率と有意な相関を示しました(図2A, B)。さらに、38日目のミオシン重鎖タンパクの発現量も高い相関を示しました(図2D, E)。一方、分化初期である14日目における代表的な遺伝子の発現量と分化効率との間に相関関係は見られませんでした(図2C)。これらの結果から研究グループは、14~38日目の間に最終的なMuSC分化効率を予測できる点があるとの仮説を立てました。

図2:分化誘導14~38日目の期間で分化誘導効率を予測できる可能性を確認

A, B:38日目における筋分化関連遺伝子MYH3(A)、MYOD1(B)とMuSC分化効率(縦軸)との相関。

C:14日目における代表的な遺伝子(PAX3)とMuSC分化効率(縦軸)との相関。

D:38日目における筋分化関連タンパク(MHC、MYOD1)の免疫蛍光染色像(左)とMuSC分化効率の代表的なプロット(右)。上段は分化誘導効率の低い場合の例、下段は分化誘導効率の高い場合の例を示す。

E:38日目におけるMHCタンパクの染色面積をMuSC分化効率との相関。

2)高速フーリエ変換(FFT)をベースとした特徴量抽出手法の妥当性を確認

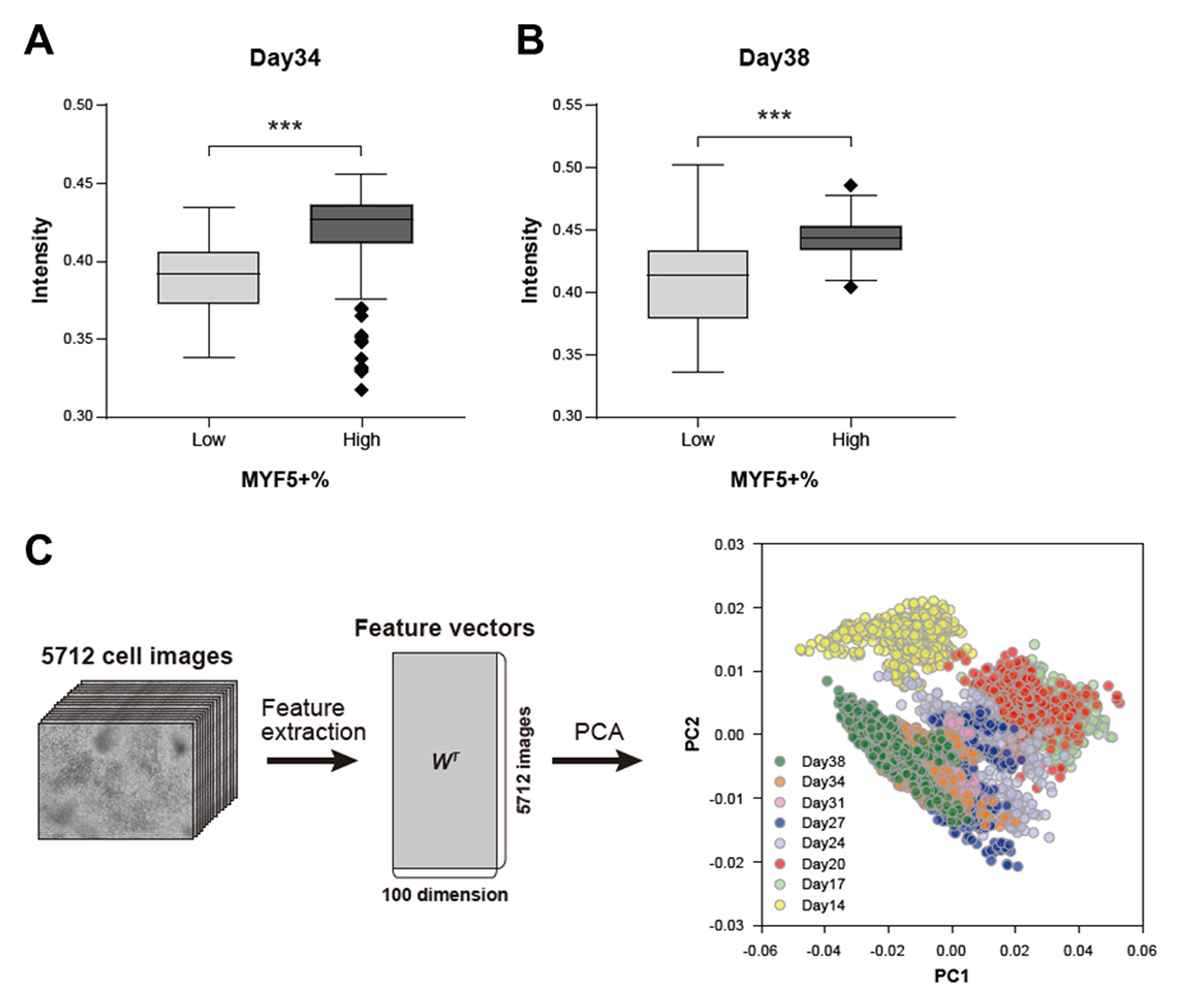

続いて研究グループは、6試行、34well分の分化誘導実験を実施し、14~38日目の間の8時点で1well当たり21枚、合計5712枚の画像を取得しました。定性的な観察より、31~38日目に細胞密度が高いサンプルで分化効率が良い傾向が見られました。そこで、細胞密度に関連した特徴を捉えることができる高速フーリエ変換(FFT)注2)をベースとした手法により、画像から特徴量を抽出しました。その結果、確かに分化効率の高いサンプルでは34日目と38日目の画像に細胞密度に関連した特徴量が多く含まれることが明らかとなりました(図3A, B)。また、得られた特徴量を主成分分析によって可視化したところ、それぞれの特徴量は分化日ごとにグループ化され、また分化の進行を反映する結果となりました(図3C)。これらの結果から、FFTをベースとした特徴量抽出手法が、MuSCの分化効率の予測に適していると結論付けました。

図3:高速フーリエ変換(FFT)をベースとした特徴量抽出手法の妥当性を確認

A, B:分化効率の高いサンプル、低いサンプルの34、38日目の画像に含まれる細胞密度に関連した特徴量の強度。誘導日数ごとにドットが色分けされて、特徴が似ているものは近くに、似ていないものは遠くになるように表示されている。

3)最終的な分化効率が24~34日目に予測可能であることを確認

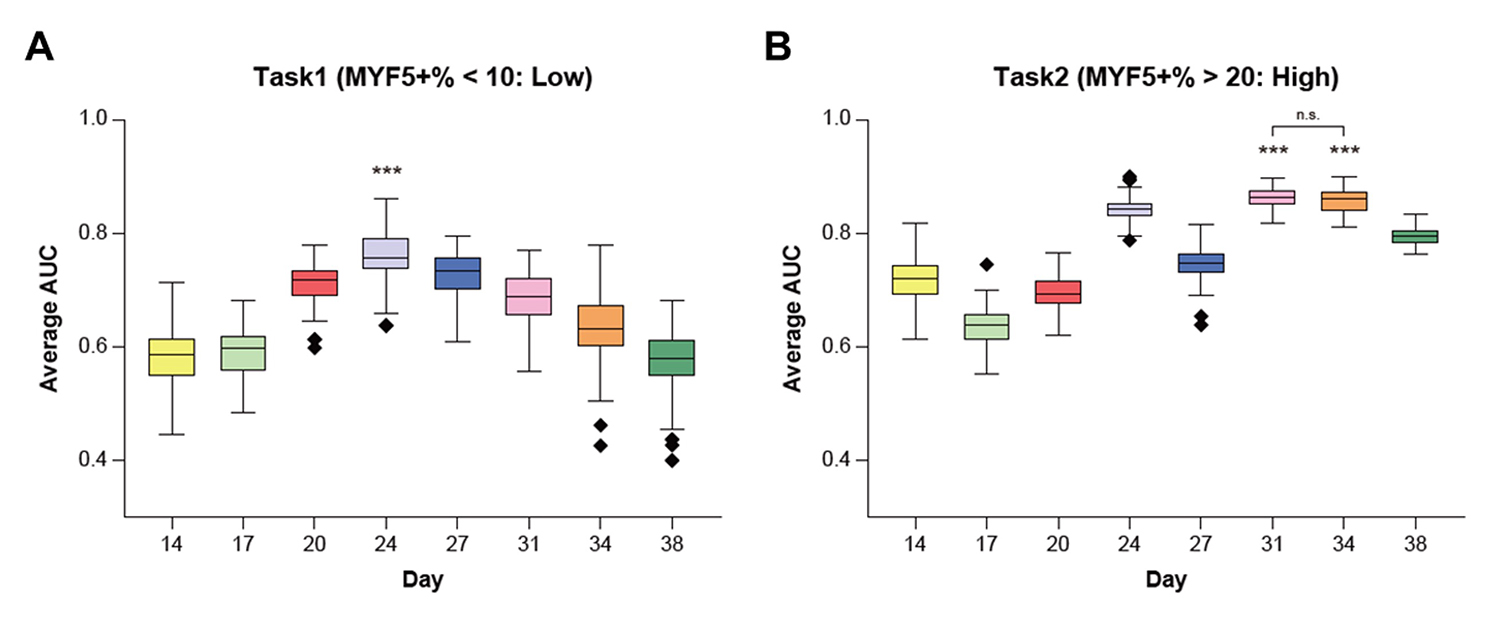

続いて、画像から抽出した特徴量をランダムフォレスト分類器注3)に入力することで、各画像が分化効率の高いサンプルか低いサンプルかを判別するシステムを設計しました。そして、どの日付が分化効率の高いサンプル、低いサンプルの予測に適しているかを評価しました。各日付の34well分の画像のうち、25well分を教師データとして分類器を学習させ、残り9well分をテストデータとして性能を評価しました。その結果、分化効率の低いサンプルに対しては24日目、高いサンプルに対しては31及び34日目の画像が最も予測に適していることが明らかとなりました(図4A, B)。それぞれの日付で、分化効率の低いサンプルと高いサンプルの濃縮に成功していることも確認されました。

図4:最終的な分化効率が24~34日目に予測可能であることを確認

A:分化効率の低いサンプルの予測に最も適していたのは24日目の画像であった。

B:分化効率の高いサンプルの予測に最も適していたのは31、34日目の画像であった。

本研究では、細胞画像の解析と機械学習とを組合わせることで、分化効率を早期に非破壊的に予測する手法の開発を行い、82日目におけるMuSCの分化効率を24~34日目という早期に予測可能であることを示しました。これまで、分化過程における細胞状態の判断には遺伝子やタンパクの発現量解析など、細胞破壊的な手法を用いることが一般的でした。また、熟練実験者の目視による判断もしばしば行われてきました。本手法により、より簡便に客観的に細胞状態を判断することが可能となりました。

安全性や分化細胞の成熟度が高い「段階的分化誘導法」では、分化誘導期間の長さが研究のボトルネックとなることがありました。今回開発した分化効率予測手法の活用により、効率よく分化細胞を得て、ヒトiPS細胞を用いた再生医療研究が加速することが期待されます。

- 論文名

Early and non-destructive prediction of the differentiation efficiency of human induced pluripotent stem cells using imaging and machine learning - ジャーナル名

Scientific Reports - 著者

Miki Arai Hojo1*, Taku Tsuzuki2, Yosuke Ozawa2*, Toshiyuki Araki3, and Hidetoshi Sakurai1*

*責任著者 - 著者の所属機関

- 京都大学 iPS細胞研究所(CiRA)臨床応用研究部門

- エピストラ株式会社

- 国立精神・神経医療研究センター

本研究は、下記機関より支援を受けて実施されました。

-

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)再生医療実現拠点ネットワークプログラム

「疾患特異的iPS細胞の利活用促進・難病研究加速プログラム」次世代型マトリックスによる高効率骨格筋幹細胞分化誘導法の開発

注1)骨格筋幹細胞(MuSC)

筋肉の再生や修復に重要な役割を果たす細胞。怪我などによる負荷によって活性化され、増殖し、新しい筋繊維をつくる。

注2)高速フーリエ変換(FFT)

画像データから、解析に必要な「特徴」を数値として抽出するための数学的な手法の一つ。

注3)ランダムフォレスト分類器

機械学習の手法の一つで、入力されたデータに基づいて、自動で分類・予測するシステムのこと。