ニュース・イベント

News & Events

ニュース・イベント

News & Events

ニュース

News

2016年1月8日

最も移植効果の高い心筋細胞の成熟ステージを発見~ヒトiPS細胞から分化させた心筋細胞の移植効果を高める~

舟越俊介研究員、吉田善紀講師(京都大学CiRA未来生命科学開拓部門)らの研究グループは、ヒトiPS細胞から作った心筋細胞が最も高い移植効果を得る条件を見出しました。

この研究成果は2016年1月8日10時(英国時間)に英国科学誌「Scientific Reports」にオンライン公開されました。

ポイント

- これまでiPS細胞由来の心筋細胞を使った移植実験は行われていたが効果は限定的だった。

- 分化誘導開始後20日目の心筋細胞が細胞移植治療に最適であることがわかった。

- 最適な心筋細胞を使うと、マウスの心臓に移植後6ヶ月間は細胞が生着し機能していた。

ヒトの多能性幹細胞から作製した心筋細胞は、心疾患の細胞治療にとても有効なツールとして期待されています。動物モデルにヒトiPS細胞由来の心筋細胞を移植したという報告はいくつかありますが、その効果は限られていました。おそらく移植した細胞が十分に最適化されたものではないためではないかと考えられます。移植する細胞を心筋に最適化するために、様々な分化発達段階にある心筋細胞を作り、マウスの心臓に移植しました。移植した細胞が生着しているかどうかを確認したところ、分化誘導後20日目の心筋細胞が最も生着し、心臓機能の改善が見られました。移植後3ヶ月の時点では心筋細胞は増殖する能力を持っており、移植組織のシグナルは増大していましたが、その時点でプラトーに達しており、その後は移植組織の増大は見られませんでした。また、移植組織の心筋細胞は移植後6か月の時点まで成熟が進んでいました。これらの結果から、分化誘導後20日目の心筋細胞が移植を行うには最も効果的であることが明らかとなりました。またこの心筋細胞移植モデルは心筋細胞移植後の移植細胞の変化を観察するために有用な動物モデルになると期待されます。

心臓病の患者さんの中には心臓の移植手術しか治療法がないケースも少なくありませんが、移植のための心臓の提供数は少なく、十分ではありません。そのため、心臓移植に代わる新しい治療法が求められており、1つの方法として、心臓の細胞やその前駆細胞を培養して移植することが試みられています。いくつか体性幹細胞注1を使って治療法の開発が試みられてきました。しかし効果は限られており、移植した細胞自身が生き残って機能が弱った細胞と入れ替わるのではなく、主にパラクライン効果注2によるものでした。

ヒトiPS/ES細胞を使って心筋細胞を作る研究も行われ、損傷を受けた心臓機能を改善する効果が見られるという成果が報告されていましたが、長期にわたる生着能力が低く改善の余地がありました。1つの原因として、移植した細胞が最適の状態ではなかった可能性があげられます。iPS/ES細胞から心筋細胞を誘導する過程で、多くのステージを経て成熟した心筋細胞になることがわかっています。どの段階で移植をすると最も移植効果が高いのか、これまでは十分に調べられていませんでした。

iPS細胞から分化誘導開始後20日目の心筋細胞が移植に最適だった

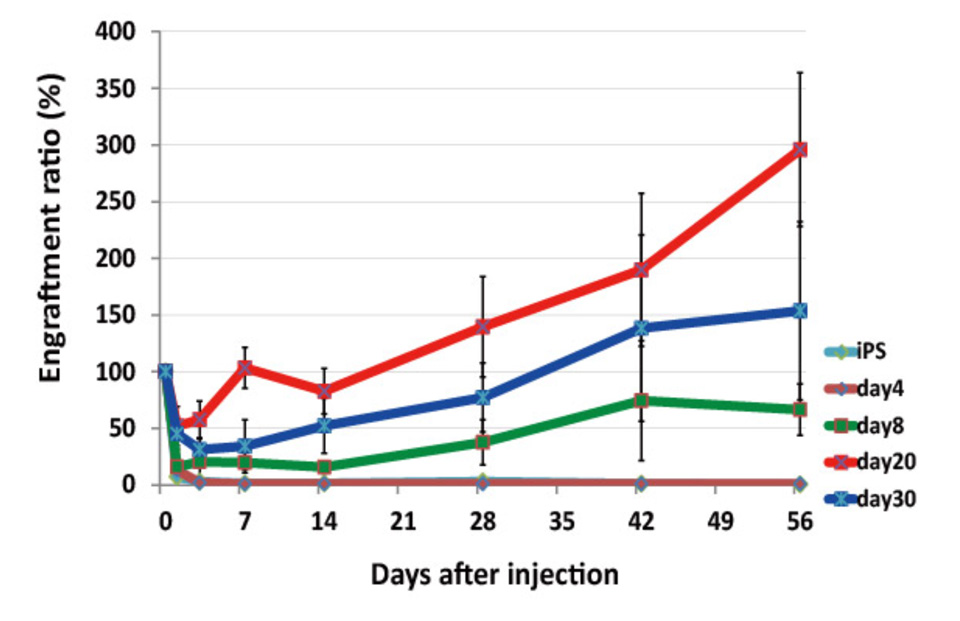

心筋細胞の成熟ステージと生着能力との関係を調べるために、様々な成熟ステージ(分化誘導開始後4日目、8日目、20日目、30日目)にある心筋細胞をマウスの心臓に移植しました。移植した心筋細胞は発光で見分けがつくように工夫し、2ヶ月間にわたって移植した細胞の生着率を調べました。すると分化誘導開始から20日目の心筋細胞が最も高い生着率を示しました。

Fig. 1 心筋細胞の成熟段階による生着率の違い

縦軸は生着している細胞の数、横軸は移植後の日数を表している。

移植した細胞は6ヶ月後まで効率よく生着し成熟が進んでいた

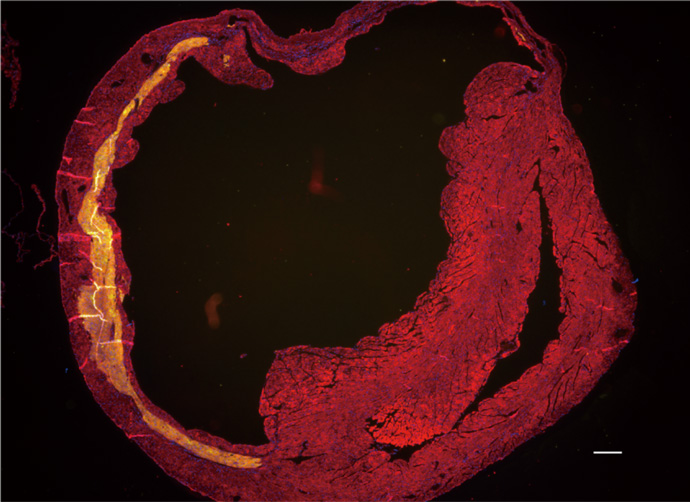

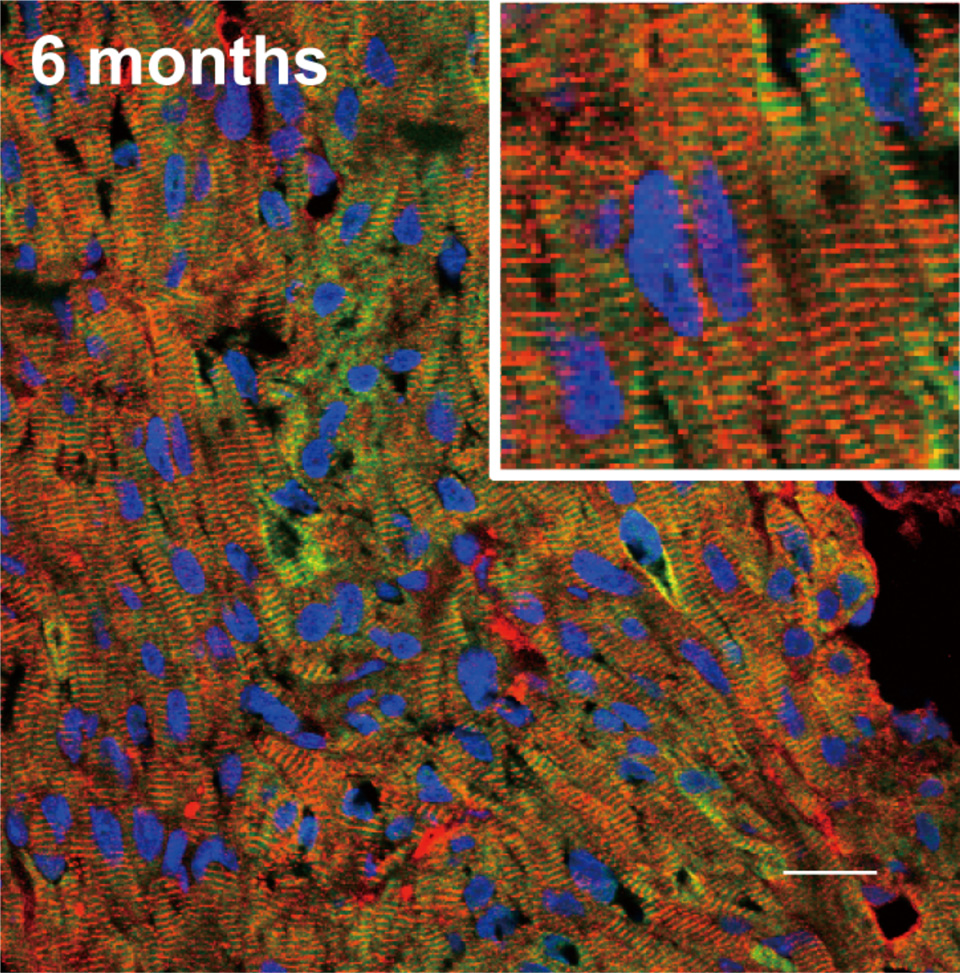

マウスの心臓に移植したヒトiPS細胞由来心筋細胞の発光シグナルをおよそ6ヶ月間計測したところ、3ヶ月目まではシグナルが強くなり、また細胞周期のマーカーが活性化しており、細胞数が増えていると考えられました。一方、3ヶ月目から6ヶ月目までは移植した心筋細胞の発光シグナルは変化が見られませんでした。移植後6ヶ月の時点で移植した細胞の様子を顕微鏡で観察したところ、心筋に特徴的な構造をもっており、長期間にわたって成熟が進んでいくことが明らかとなりました。

Fig. 2 心筋細胞移植後6ヶ月後の様子

黄色に見えるところが移植した心筋細胞。

Fig. 3 移植後6ヶ月後の心筋細胞

細胞内の構造が成熟していることが確認できる。

今回の研究により、心筋細胞の治療において長期間にわたって高い生着を期待できる成熟ステージを同定しました。このステージの細胞を用いることで、移植した細胞がホストの心臓の中で増える期間と成熟する期間があることがわかりました。同様に移植した細胞がどの様な運命をたどるのか、更に研究を深めることが出来ます。今回の心筋細胞移植モデルは心筋細胞移植後の移植細胞の変化を観察するために有用な動物モデルになると期待されます。

- 論文名

Enhanced engraftment, proliferation, and therapeutic potential in heart using optimized human iPSC-derived cardiomyocytes - ジャーナル名

Scientific Reports - 著者

Shunsuke Funakoshi1,2, Kenji Miki1, Tadashi Takaki1, Chikako Okubo1, Takeshi Hatani1,2, Kazuhisa Chonabayashi1, Misato Nishikawa1, Ikue Takei1, Akiko Oishi1, Megumi Narita1, Masahiko Hoshijima4, Takeshi Kimura2, Shinya Yamanaka1,3, Yoshinori Yoshida1,* - 著者の所属機関

- 京都大学 iPS細胞研究所(CiRA)

- 京都大学医学部附属病院 循環器内科

- グラッドストーン研究所

- カリフォルニア大学サンディエゴ校 生体システム研究所

本研究は、下記機関より支援を受けて実施されました。

- 内閣府 最先端研究開発支援プログラム(FIRST)

- 日本学術振興会

- 厚生労働省

- 再生医療実現拠点ネットワークプログラム

- 日本学術振興会 科学研究費補助金

- iPS細胞研究基金

- ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム

注1)体性幹細胞

成体幹細胞、組織幹細胞ともいう。体の中で働いている幹細胞。造血幹細胞や神経幹細胞、心筋幹細胞など、様々な種類が見つかっており、その種類に応じて決まった種類の細胞を生み出している。

注2)パラクライン効果

他の細胞が分泌した因子が効果を与えること。ここでは、移植した細胞が出した何らかの物質が、もともとの心筋細胞に影響を与えて、機能を回復させたという意味。