ニュース・イベント

News & Events

ニュース・イベント

News & Events

ニュース

News

2017年4月4日

ヒトiPS細胞から心筋細胞、血管細胞を含むメッシュ状の人工心臓組織を開発

ポイント

- ヒトiPS細胞から分化誘導した心筋細胞および血管構成細胞を用いてメッシュ状の人工心臓組織を作製することに成功した。

- ヒトiPS細胞由来メッシュ状心臓組織をラット心筋梗塞モデルに移植することにより、心機能の回復と心筋層の再生を認めた。

中根武一郎 研究員(京都大学CiRA増殖分化機構研究部門・心臓血管外科大学院生、前・米国ルイビル大学研究員)、升本英利 助教(京都大学心臓血管外科、CiRA特命助教)、山下 潤 教授(京都大学CiRA増殖分化機構研究部門)らの研究グループは、ルイビル大学のBradley B. Keller教授らの研究グループと共同で、ヒトiPS細胞由来のメッシュ状の人工心臓組織を作製し、ラット心筋梗塞モデルにおいて移植後の生着および治療の有効性を示しました。 この研究成果は2017年4月3日(英国時間)に英科学誌「Scientific Reports」で公開されました。

薬剤による治療が困難な重症心不全の患者さんに対し、心補助装置の植込みや心臓移植などが行われていますが、新たな治療法としてヒトiPS細胞から分化誘導した心臓の細胞を移植する方法が研究されています。山下教授らのグループはヒトiPS細胞から効率的に心筋細胞や血管を構成する細胞を同時に分化誘導する方法を開発しており、ルイビル大学のKeller教授らのグループの組織工学の技術を応用し、ヒトiPS細胞由来の人工心臓組織の開発に取り組みました。まずは細いひも状の小さな組織を作製して最適な細胞の組成を検討し、心筋細胞と血管系細胞が混在した方が構造的にも機能的にも成熟した組織となることを確認し報告しています。本研究ではその次の段階として、ヒトへの移植にも見合ったより大きな人工組織の開発を行いました。またその組織を心疾患動物モデルに移植することにより治療効果を検証しました。

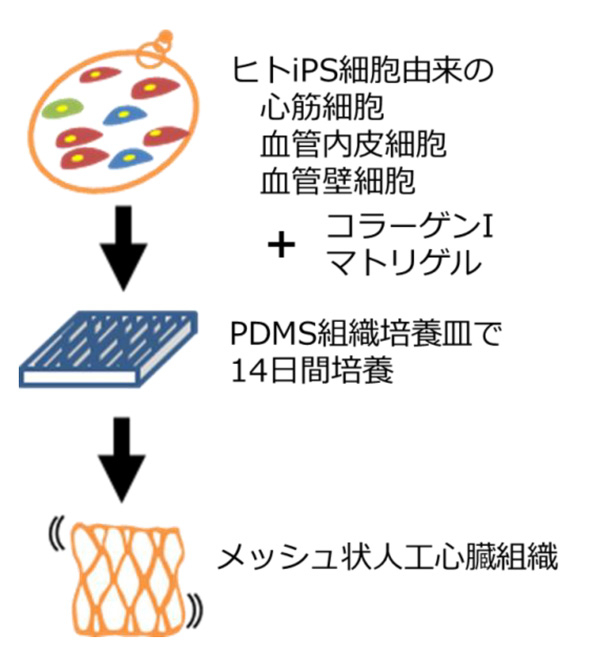

1) ヒトiPS細胞から分化誘導した心筋細胞および血管構成細胞を用いてメッシュ状の人工心臓組織を作製することに成功した。

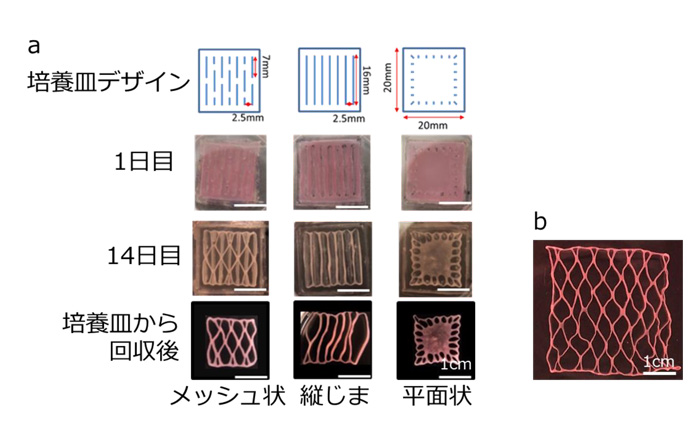

ヒトiPS細胞から心筋細胞と血管構成細胞(血管内皮細胞・血管壁細胞注1))を誘導し、細胞外マトリックス製剤(コラーゲンI・マトリゲル)注2)とともにシリコーンゴムの一種であるポリジメチルシロキサン(PDMS)で作製した組織培養皿に注入しました。この細胞とマトリックスの混合ゲル注3)は、培養皿に配置した仕切りの影響で内部に穴が開いて、14日間の培養でメッシュ状の形態になります(図1)。組織は培養皿内で自己拍動し、培養皿から回収した後もその形態を維持します。培養皿の仕切りの配置を変えてその他の形態(平面状、縦じま)の組織も作製しましたが、メッシュ状は14日間培養後の細胞の生存率が96.6%と最も高く、心筋細胞が組織の線維方向に配列し、平面状の組織より高い収縮力を認めました(図2a)。またメッシュのパターンを維持したまま培養皿の大きさと細胞数を変更して組織のサイズが調整可能で、今回作製した3cm大のメッシュ状組織はヒトの心臓の治療に対して一般的に必要とされているサイズとも合致しており、臨床応用にも適した大きさと考えられます(図2b)。

図1 メッシュ状人工組織作製方法

ヒトiPS細胞から誘導した心筋細胞、血管細胞とマトリックスの混合ゲルをPDMS組織培養皿で培養し、人工心臓組織を作製します。

図2 培養皿デザインと組織の形態

a 培養皿のデザインにより最終の組織形態が決まります。1.5cm大のメッシュ状、縦じま、平面状の3種類の人工組織を作製し比較しました。

b 3cm大のメッシュ状人工組織。

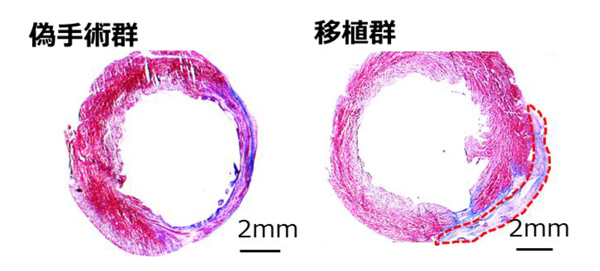

2) ヒトiPS細胞由来メッシュ状心臓組織をラット心筋梗塞モデルに移植し、心機能の回復と線維化の抑制を認めた。

ヒトiPS細胞由来メッシュ状心臓組織1枚を半分に折り畳み、ラット心筋梗塞モデル(ラットの冠動脈を糸で縛って固定後1週間経過したもの)に移植しました。移植後1ヶ月の心臓超音波検査では心筋梗塞で一旦低下した心収縮力の回復を認めました。組織学的検査では移植された心筋細胞が生着し心筋梗塞領域の心臓壁を再生しているのに加え、心筋梗塞後の線維化が抑制されているのがわかりました(図3)。

図3 人工心臓組織移植後4週間の心臓(マッソン・トリクローム染色)

移植を行っていない偽手術群は心筋梗塞後、広い範囲が線維化(青)し壁が薄くなっているのに対し、移植群では人工組織が生着し(赤破線)線維化が縮小しています。

ヒトiPS細胞から誘導した心筋細胞および血管内皮細胞、壁細胞を用いてメッシュ状の人工心臓組織を作製しました。この組織は心筋梗塞を起こしたラットの心臓に生着し、線維化を抑制し心機能を改善させました。この技術は重症心不全に対するヒトiPS細胞を用いた心臓再生治療の有用な方法と考えられます。

今後は、ヒトに近い大型の動物での検証を進める予定です。また使用している生体材料は現時点で臨床応用が許可されたものでは無く、安全性の確認や既に臨床使用されている代替材料への変更も考慮し研究を進めて行きます。

- 論文名

"Impact of Cell Composition and Geometry on Human Induced Pluripotent Stem Cells-Derived Engineered Cardiac Tissue" - ジャーナル名

Scientific Reports - 著者

Takeichiro Nakane1,2,3, Hidetoshi Masumoto1,2,3, Joseph P. Tinney1, Fangping Yuan1, William J. Kowalski1, Fei Ye1, Amanda J. LeBlanc1, Ryuzo Sakata3, Jun K. Yamashita2, Bradley B. Keller1*

*責任著者 - 著者の所属機関

- ルイビル大学 Cardiovascular Innovation Institute

- 京都大学 iPS細胞研究所(CiRA)

- 京都大学 心臓血管外科

本研究は、下記機関より資金的支援を受けて実施されました。

Kosair Charities Pediatric Heart Research Endowment

注1)血管内皮細胞・血管壁細胞

血管は内腔を一層におおう内皮細胞と、それを外から取りまく壁細胞の2種類の細胞で構成されている。血管壁細胞は血管構造の支持細胞であり、血管平滑筋細胞あるいはペリサイトとも呼ばれる。

注2)細胞外マトリックス

細胞間の隙間を埋める生体高分子(コラーゲンやプロテオグリカンなど)の集合体。組織工学においては、混合した細胞外マトリックスが組織の骨組みを作り細胞の足場となり、より安定した3次元構造の形成が可能となる。

注3)細胞とマトリックスの混合ゲル

細胞外マトリックスの中に細胞が浮遊している状態の物質。高い粘性をもち、流動性がなく、固体状になっている。