ニュースレター

Newsletter

ニュースレター

Newsletter

Feature

2024年6月26日

科学を身近に感じるアートをつくる ~制作秘話と作品に込めた想い~(前編)

前編では、本作品を企画しようとしたきっけかけや、作成過程での苦労などをお伺いしました。

笠間 絹子 さん

この作品を企画しようと思ったきっかけを教えてください。

企画がスタートしたのは去年(2023年)の4月でした。公益財団法人セコム科学技術振興財団よりご支援いただくことになり、三成先生から「一般の人に私たちと科学や細胞との関係について考えてもらえるようなアート作品をつくろう」と声をかけていただきました。ですので、この企画自体は三成先生がご提案くださったものなんです。

なぜ私に声をかけたかというと、「笠間さんは科学者でも研究者でもなく、一般の視点が分かるところが強みだから」ということらしいです。専門家は無意識のうちに難しい言葉を使ってしまったり、科学的な見方を前提に置いてしまったりするので、そこに私という一般の視点を追加することで、これまでとは異なる形で伝えられることがあるんじゃないかという意図だと理解しました。また、私は日本で国際関係学の修士、イギリスで政治哲学の修士を取得していましたので、英語の論文も読めますし、そうした経験を活かしてやってほしいということでした。科学と社会をテーマにした海外のアート作品をリサーチしたり、アーティストを探してコーディネートしたりするミッションをいただきました。

三成先生からこの企画を提案されたときどう思いましたか?

すごく面白そうなので、やりたいと思いました。ですが、少し考えると、私にできる?と不安も出てきました。コンセプトはシンプルだけれど、作品に落とし込むのはとても難しいことに気がついたんです。

まず、科学について考えてもらうためには、科学的な要素をデザインに入れ込むことが必要です。でも、避けたかったのは、作品が科学的にのみ表現されることで、見る方が、「私には分からない」、「関係ない」と感じてしまうことです。また、「この作品はこういうメッセージだよね」と特定の方向に誘導されてしまったり、「怖い」、「気持ち悪い」といったネガティブな気持ちにならないような内容にする配慮も必要でした。

見方は自由だけれど、科学についてあれこれいろんな方向に意識や考えが巡っていくような、ヒントや仕掛けがさりげなく散りばめられているような作品。そのようなバランス感を大切にしたいと思いました。

さらにこのプロジェクトを難しくさせたのは、アーティストの方に、作品制作のコンセプトについて理解いただいた上で、ご自身の中で「本当に伝えたい」、「表現したい」というものが立ち上がってこないと魅力的な作品はできないだろうということです。この企画に賛同し、実現してくださるアーティストを見つけ、コーディネートすること、それが私の1番のミッションでした。なんて難しい仕事を引き受けたんだろうと気がつきましたが、すでに時遅し、でした(笑)。

なぜ、科学を一般の方に考えてもらうツールしとしてアートを選んだのでしょう?

私自身は科学について素人です。科学的な発見は、ある日ニュースで目にし、いつの間にか技術となり日常で当たり前に使われているような感じがします。ですが、場合によっては、私や誰かの価値観や生活を大きく変えてしまう力があるので、専門家かどうかに関わらず、みんなで考えておいた方がいいテーマっていろいろあると思うんですよね。

でも科学を一般の人にうまく伝えるのは難しい。専門的な科学の本や論文を見たら冷や汗が出ますよね。それに、学校で生物や化学を学んでも、「細胞の構造とは」という感じで、理解するのでいっぱい、いっぱい。自分ごとのように感じたり、「科学って、私にとって何のためにあるの」といった深いところまでなかなか考えられません。そこで、科学を一般の人に考えてもらうような、橋渡しができたらいいよねということで、この作品を企画することになりました。

アートだと専門用語を使わないので、子どもから大人まで親しみを持っていただけます。言語に関係なく、また時代を超えて伝わるところがあります。それに、一つの正解があるわけではない科学と私たちの関係を表現するのに、すごく馴染みがいいんですよね。人を惹きつけるデザインは、ずっと観ていたくなる。日常的に観てもらえることで、考える機会がぐんと増すように思います。

作品の制作を亀山達矢さんと中川敦子さんによるユニット「tupera tupera」に依頼されました。この2人にお願いしたのはどういう理由からですか?

私の子どもが、tupera tuperaさんの『おばけだじょ』という絵本の大ファンで、その本の見返しにたくさんの丸が描かれているんです。かえるの卵をイメージされた柄だそうですが、私にはどうしても細胞に見えたんです。シンプルだけどとても力のある、魅力的な細胞に。

科学をテーマにした作品もつくっていらっしゃって、例えば科学館の展示にも携わっていらっしゃるんですよ。あるインタビュー記事では「新しいことに飛び込むと、そこでいろんな学びがあるから面白い」と書かれていて、肩書きも絵本作家ではなくクリエイティブユニットとしていろんな活動をしていらっしゃるんです。演劇の舞台デザインなどにも関わっていらっしゃるし、テレビ番組のキャラクターデザイン、各地でワークショップなんかもやっていらっしゃるんですよ。

tupera tuperaさんならきっとこの企画のコンセプトを理解して、面白いとおっしゃってくださるのではないかと思いました。しかも、tupera tuperaさんが京都に住んでいらっしゃると知り、もう他の候補の方を挙げることができませんでした。

(左から)笠間さん、tupera tupera 亀山達矢さん、中川敦子さん、三成寿作准教授

作品を依頼したときに、tupera tuperaさんはどのようなリアクションをされましたか?

実は何回か断られかけました(笑)。私たちがリクエストしたのは、細胞についての作品だけれど、図鑑のような細胞についての説明ではなく、「細胞というものが示し得るコンセプト」を表現してほしいということ、特定のメッセージはないけれど全くないわけではなくて、見る人が科学や社会、自身との関係についていろんな方向へと考えられる作品であること、などでした。こうした曖昧なリクエストは、tupera tuperaさんをとても悩ませてしまいました。

tupera tuperaさんにとっても私たちにとっても本当に苦しい時間でした。私たちが作品を通じてやりたいことを繰り返し伝え、イメージが湧きそうな資料や論文などが見つかれば、その中に書いてある細胞の特徴について説明したり、細胞に関するイメージ集をつくったりなど、何でも思いつく限り共有しました。後日伺ったのですが、「笠間さんからつぎつぎに資料が送られてくるので怖かった(笑)」って言ってらっしゃったので、そのくらい当時は必死だったのだと思います。

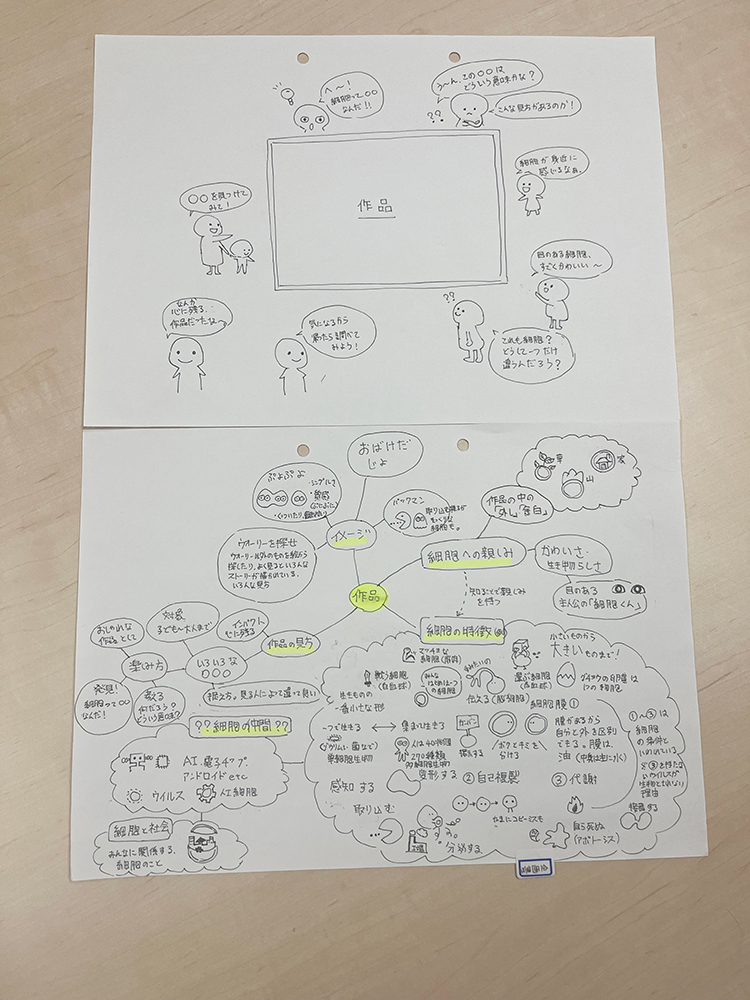

笠間さんが作成した企画書の一例

どの企画書もイラスト入りで細かく書かれていてすごいですね。

ありがとうございます。この企画書は、私たちの想いを載せたラブレターですね。この企画書の中から、tupera tuperaさんに何かにひっかかって、表現したいことが見つかったらいいなと思ってつくりました。すごくお忙しい方たちだから整理したものを送らないといけないと思って、コンセプト表をつくってみたりもしました。伝えたいこととか、一般の人にこういう見方をしてほしいとか、見た人がこう感じてほしいとか、思いついたことを書いたんです。失礼だと思いながらも役に立つならと思い、企画書をたくさんつくりました。

最終的にtupera tuperaさんが引き受けてくださったのは、どうしてだと思いますか?

「自分にとって細胞やそれを扱う科学技術って何だろう」ということをみんなが考えることの大切さに共感してくださったことと、そして「答えがありそうでない、考えるための新しい作品をつくる」ということに面白さを感じてくださったからではないかな、と思います。いろんなことに常にチャレンジされてきた方々なので。

何度も打ち合わせを重ね、tupera tuperaさんから「作品について練ってみます」っておっしゃってくださったときはうれしかったです。制作していただく上でのポイントとしては、「細胞について親しみが湧き、自分ごととして考えてもらえるような作品」でした。これらのポイントに合ったラフ案を3案だしてくださったんです。tupera tuperaさんも「メッセージがあるようでないというところをどう落とし込んでよいか分からず、この点が一番難しかった」とおっしゃっていました。それから、三成先生と私で、コンセプトに一番合っていると感じた1つを選びました。

-

取材・執筆した人:三宅 陽子

京都大学iPS細胞研究所(CiRA) 国際広報室 サイエンスコミュニケーター