ニュース・イベント

News & Events

ニュース・イベント

News & Events

ニュース

News

2025年7月25日

小中学生を含む親子対象のワークショップを開催しました

「木津川市情報発信基地キチキチ」の入口

上廣倫理研究部門 三成寿作研究室では、アートやデザインの視点や捉え方を参考にしつつ、先端生命科学や実用化、その社会的な意味合いについて触れる対話の場のあり方について探究しています。

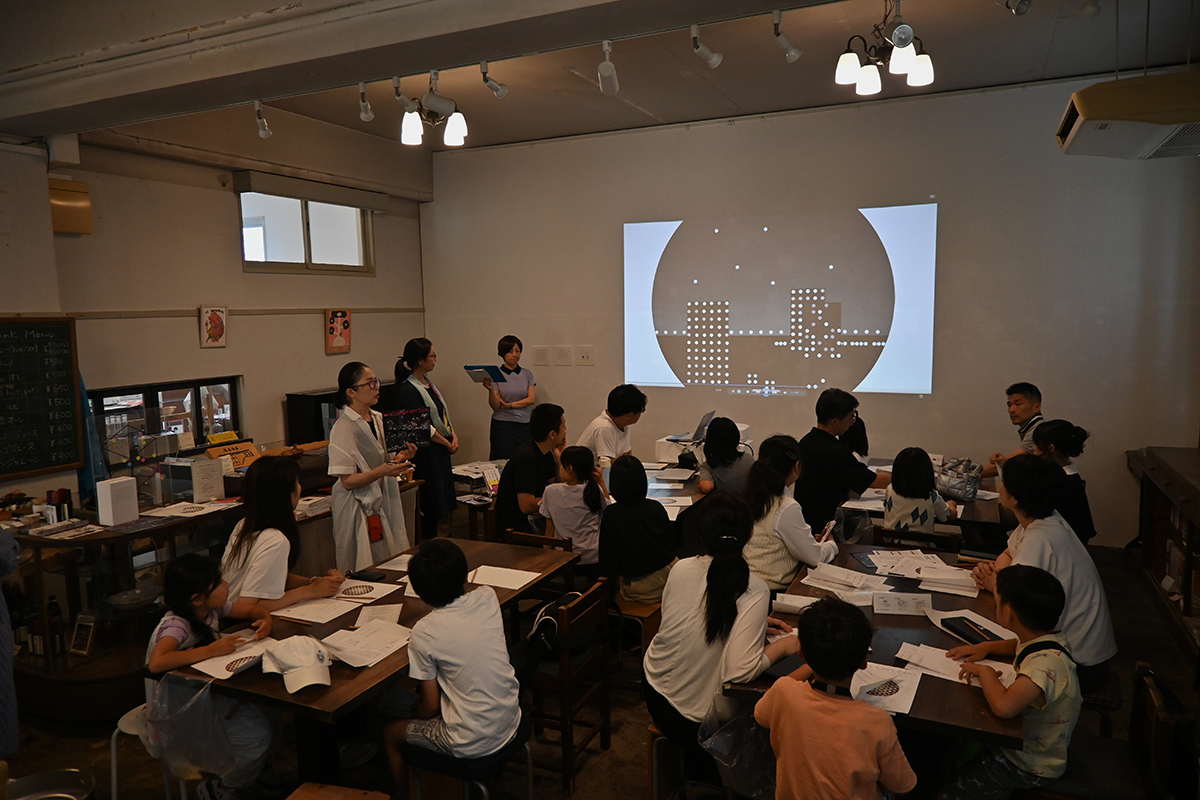

2025年6月15日(日)および6月29日(日)には、京都府の「木津川市情報発信基地キチキチ」(以下、「キチキチ」)において、小中学生の子どもを含む親子対象の参加型ワークショップ「てん・テン・点−感じる動画プロジェクト−特別ワークショップ」を開催しました。両日合わせて、小学1年生から中学2年生の子どもを含む親子、計12組が参加しました。

今回のワークショップの会場となったキチキチは、2010年以来、地域芸術祭「木津川アート」の拠点を担ってきており、アートに関心のある方々の一つの交流の場となっています。

本プログラムの内容は三部構成になっています。第一部では、クリエイティブユニットtupera tupera(亀山達矢氏、中川敦子氏)によって制作された作品を題材にワークショップ①を行いました。

最初に、作品の画像をスクリーンに投影しつつ、紙媒体の実物も回覧することにより、色彩や立体感、素材感といった質感の違いを見てもらいました。次にスクリーン画像を見ながら、黒田雅子さん(三成研究室 特定職員)と鈴木美香さん(大阪大学研究オフィス 講師)が、作品を見てそれぞれ感じたことや気になったことについて対話することにより、作品についての語り方を一例として紹介しました。その後、親子間でそれぞれ鑑賞しつつ感想を交換しながら、代表的な意見を発表してもらいました。「風を感じる!」といった印象や「血管の様子?」という見立て、「左上にあるCのブロックがはまりそうにない!」といった気づき、さらには「真ん中の玉の中には地図が入っている!?」といった推察等、多様な見方や捉え方を参加者間で共有できました。

第一部の最後には、鈴木さんが本作品に関する背景の説明とワークショップ①の振り返りを行いました。tupera tuperaさんの作品は、細胞をテーマに制作したものであり、「曖昧で確かなもの」というタイトルが付けられていること、そして参加者間で共有された各発表では一つとして同じものがなかったことについて発言しました。特に、このような鑑賞では、一人一人異なる認識があってよく、常に一つの答えがあるわけではないことを強調しました。加えて、細胞は膜に囲まれた内側と外側との間を様々なものが往来していることや、私たちの体を作っている細胞もその多くは日々生まれ変わっていることを紹介しつつ、「細胞」や「私」は確かに存在しているけれども、実は、移り行く「曖昧さ」とともにあるのではないかと投げかけました。

作品鑑賞などの様子

第二部では、日本デザインセンターによって制作された6つの動画を題材としたワークショップ②を行いました。まず、5月26日(月)から6月27日(金)の平日に行った「てん・テン・点−感じる動画プロジェクト−」の概要について、キチキチ運営スタッフの加藤史江さん、松本藍さんより説明いただきました。

このプロジェクトは、期間中にキチキチにおいて6つの動画を展示するというものであり、訪問者は、任意で6つの動画の中から「いいなぁ」と感じる動画を1~3つ選び、透明なボード上の該当番号の箇所にシール(赤、青、黄)を貼ります。続いて、訪問者にはコメント用紙に「気になるなぁ」と感じた理由を簡単に書いてもらいます。ボード上にある程度シールが溜まったら新しいボートと交換することにより、シールで埋まったボードを期間中に数枚得ることができます。これらのボードを重ねて展示することで、それぞれの想いの広がりと重なりを表現できます。今回のワークショップ②でも、6つの動画の鑑賞後にボード上へのシール貼りやコメント用紙への記入を行ってもらいました。

第二部の最後に、ポスターのキービジュアルやプログラムのタイトル、参加型展示(ボード上のシール貼り)を担当した松田祥宏さんから、この度の「てん・テン・点−感じる動画プロジェクト−」という企画や背景におけるデザイン上の意図を解説いただきました。6つの動画では、いずれも「黒の点」がテーマとなっていることへの着目から、黒色は色の三原色により構成されることに着想しキービジュアルを考案したこと、また同音でも表記次第で捉え方が変化することを意識しタイトルを「てん・テン・点」に選定したこと、そして参加型展示の実施により、「みる」側と「つくる」側との接続が可能となり、鑑賞者には創造的発露の機会が得られるように配慮したこと等について話題提供が行われました。表面的な意味合いのみならず、物事の裏側にある意味や構造、多様な視点にも意識をめぐらせていくことの大切さや、サイエンスやアートなどの要素が多分に散りばめられており、それぞれの要素の隙間から新たな発見が得られることのおもしろさについて語りかけました。

第三部では、6つの動画を通して表現されていた「黒い点」を念頭に、参加者に作品制作に取り組んでもらいました。子どもも大人も、台紙(白色か黒色のいずれか)に、ペンやクレヨンで描いたり、シールを貼ったり、色紙やトランスパレントペーパーをちぎって貼ったりして手が止まらない様子でした。制作後に、どのようなことを感じて何を表現したのかについて、作品を紹介しながら発表しました。「星空」や「天の川」、「夕焼けの中のシャボン玉」を表現した作品、2枚の台紙をつなげて輪を作り6つの動画の中の1つを再現した作品など、それぞれの個性や感性が伝わる素敵な作品ばかりでした。

話題提供やレクチャー、作品制作の様子

本プログラムの最後に、三成准教授がサイエンスとアートとの関係性について話しました。サイエンスでもアートでも、「どうして?」や「なぜ?」といった感性や課題認識が大切です。そして、いろいろと調べてみたり議論したりする中で「わかった!」や「なるほど!」といった理解や納得が得られます。しかし、すぐに、まだまだわからないことや気になることが生まれてくるため、どちらの世界においても共通して「!」と「?」の間の往来を継続していくことが重要かもしれないと述べました。また、気になる作品に出合ったときには、その作品を自分なりに受け止め何か制作してみること、つまり「お返しに」の発想も、ときには大切であると言及しました。その際には、文字と絵とが重なってもよいし、市販されているクレヨンや折り紙だけでなく、自身が選んだお菓子の箱や袋、ゼムクリップといった身近なものを使用するといった自由な発想や表現を大事にしてほしいと補足しました。

参加者の方々からは、「丸の組み合わせがわかって嬉しかった」「幾何学模様が生き物に見えたのが発見」「感性について考える機会となった」「美術館ではすぐに帰ろうと言う子どもたちもじっくり楽しめた」「日常で評価を気にしていることに気づきました」「正解のない不確かなこと(自信のないこと)を(自分なりに)表現し、反応を得るという経験ができた」「サイエンスや医療を身近に感じるのはなかなか難しいですが、子ども達がアートや身近なことから、なぜだろうと思う気持ちをわかったにつなげる手伝いができるようになりたいと思った」といった感想をいただきました。

参加した親子により制作された作品の数々

「てん・テン・点−感じる動画プロジェクト−」の展示は「木津川アート2025」の期間中(9月27日(土)〜10月13日(月・祝))も行います。「みる」側あるいは「つくる」側で新しい発見をしてみてください。

本ワークショップを終えて

私が「木津川アート」を知ったのは2024年9月のことです。全国各地で行われている地域芸術祭について調べている中、キチキチを発見しました。加藤さんに6つの動画を見てもらうと、「引き込まれる」「面白い」と好感触。キチキチで何かできないかと打ち合わせを進めるうちに、参加型展示をしたらどうかな、それならできそう、せっかくならたくさんの人が感じて表現するところを見てみたい、じゃあ我が子が参加してみたくなるようなワークショップをやろう、という流れで今回の企画となりました。参加者の発言や作品には心が洗われる思いがしました。(黒田)

| 開催概要 |

『サイエンス×アートを体感 てん・テン・点−感じる動画プロジェクト−』 |

|---|---|

| 展示期間 |

第1期展示

第2期展示

第3期展示 |

| 特別ワークショップ |

第1回ワークショップ

第2回ワークショップ |

| 場 所 | 木津川市情報発信基地キチキチ |

| 主 催 | 京都大学iPS細胞研究所 上廣倫理研究部門 |

| 共 催 | 木津川市情報発信基地キチキチ |

| 後 援 | 木津川市教育委員会 |