ニュースレター

Newsletter

ニュースレター

Newsletter

People

2024年7月3日

医療現場で実用化される研究をめざして

中村 英美里 さん

人の役に立つ「研究」との出会い

私は横浜で生まれ、生後まもなく香港に移住し、現地のインターナショナルスクールを卒業しました。早くから大学進学の準備をする同級生は多かったのですが、私はすぐには大学にいかず「卒業後の1年は好きなことをして過ごそう!」と決めていました。

その間に、香港の大学にある知人の研究室で、半年間お手伝いをすることになり、私はそこで研究に出会いました。毎日ラボで実験を覚え、ひとりでPCRもできるようになり、高校の理科の授業とはなにもかも違う初めての実験は、本当に楽しかったです。さらに、研究の成果がいかに人の役に立つことなのか、また、研究のアウトプットとは何なのかということを教わり、とても単純でしたが「研究ってすごい、それなら私は研究者になりたい」と思うようになっていました。

私は思いたったら行動が早く、ラボでの半年間が終わる頃には、既にUniversity of Exeter(エクセター大学)の入学手続きを済ませ、その翌月にはイギリスに引っ越しをしていました。

在学中に実験の腕をもっとみがきたいと思い、1年間の休学期間を取得して、以前から興味を持っていたiPS細胞研究所で、実験の技術補佐員として働きました。卒業後は京都大学大学院に入学し、江藤研究室で修士号を取得。そして、博士課程へと進学しました。事前に研究室のことを知ったうえで進学できたことは、とても良い流れでした。

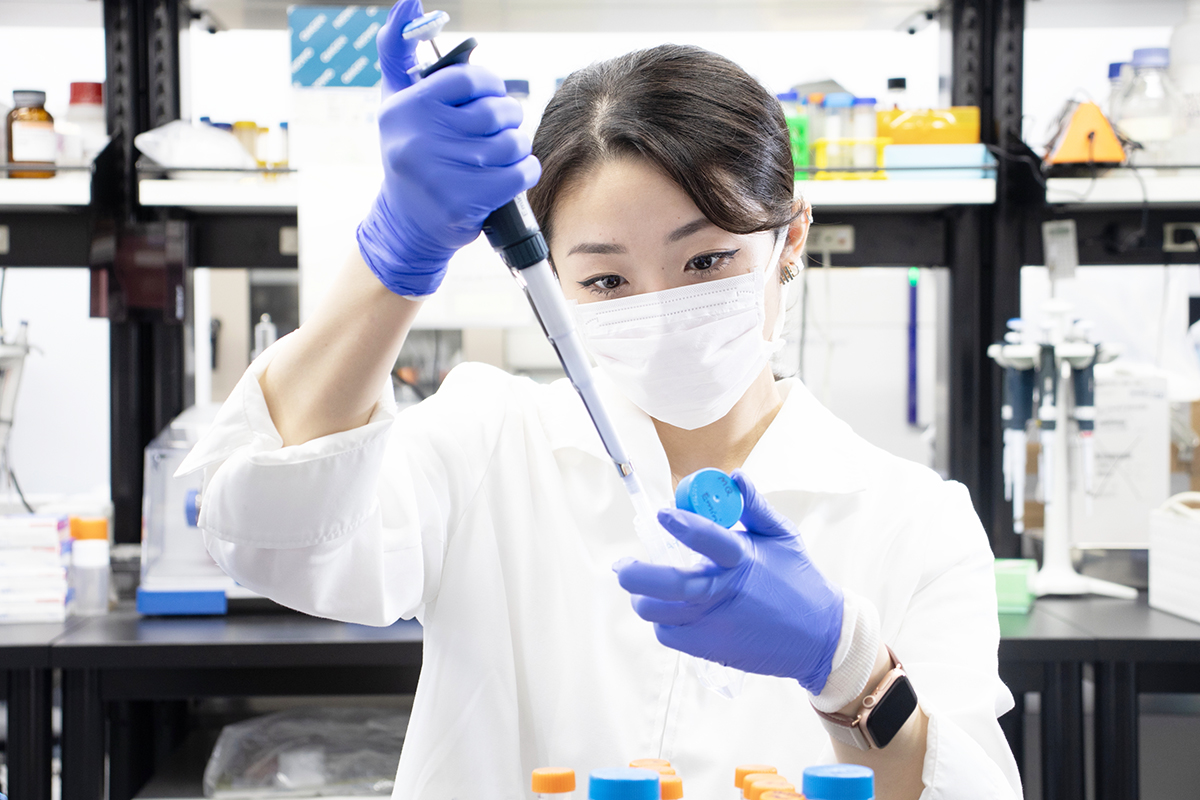

オープンラボで実験操作をする中村さん

医療と基礎研究を支える、iPS細胞からできた血小板

少子高齢化によって献血をするドナーの数が減っていくことが予想されています。特に血液にふくまれる血小板は、保存期間が4日間ほどと短いため、献血だけでは需要をまかなえないことが、今後発生するかもしれません。そもそも血小板は、巨核球という細胞からつくられますが、巨核球は血液細胞の中でもとても数が少ないのです。

私が所属する江藤研究室では、その血小板のもととなる巨核球をiPS細胞から作製し、そこから短期間で大量に血小板をつくるシステムを開発しました。そして、事故やさまざまな疾患で血小板を必要とする人々に、血小板製剤として安定的に届けることを目標にしています。

この開発された巨核球は、基礎研究面においても、大きなメリットがあります。巨核球を培養すると血小板をつくることができますが、「ヒトの体から巨核球を取り出す方法」では、おおよそ16日間培養する必要があり、数の確保も難しいです。いっぽう「iPS細胞からつくられた巨核球を利用する方法」の培養期間は6日間程度で、さらに、もとの巨核球の数を増やすことができるため、一度に大量の血小板をつくることができます。培養期間が短縮できることや、十分に材料をそろえられることは、血小板の研究をするためにもとても重要です。

血小板産生のメカニズムを解明したい

このような血小板をつくるうえで、大きなポイントだったのがバイオリアクターという培養装置です。この装置で物理的な刺激を巨核球に加えることで、これまでよりたくさんの血小板を、短期間でつくることができるようになりました。(参考:CiRAニュース 2024年6月17日 「血小板製造の規模拡大を実現する新たな培養装置の検討と設計」)

しかし、この刺激を加えることで、なぜこんなに大きな違いがでるのか、その機序はまだはっきりしていません。私の研究テーマは「この刺激によって、巨核球の中でなにが変わって、血小板産生に影響をもたらしているのか」ということを、生物学的に解明することです。特に、核のない血小板にとってパワーのみなもとであり、DNAをもつミトコンドリアと、巨核球が血小板に変わる前に変化していく細胞骨格(細胞の形状や運動を支え、細胞内の物質の輸送などを行なう、タンパク質の繊維状構造の総称)に注目しています。

「やらなかったこと」を、後悔したくない

修士課程に進むかどうかについて、実はかなり迷いがありました。進学するなら博士号まで取得する、と決めていたからです。この道を最後まで抜けられない、というプレッシャーがありました。

今振り返って思うのは「やってみて合わなければ、いつやめてもいい。スタートすることのハードルを、高くする必要はない。人生は他にもたくさんの道がある」ということ。「やらなかったこと」を、後悔したくないので。今はこの道を選んでよかったと、心から思っています。

血小板をダイレクトに患者さんに届けることを目標としている江藤研究室のとりくみは、私がめざす研究の形そのものです。私も将来的には、医療現場での実用化を目的とした研究を、主体的に行いたいと思っています。

中村 英美里さんが関わった研究

-

CiRAニュース 2021年12月3日

iPS細胞を用いた人工血小板の作製の効率化に成功 血小板のテイラーメイド医療に向けた一歩 -

Stem Cell Reports 2021年12月2日公開

Silencing of p53 and CDKN1A establishes sustainable immortalized megakaryocyte progenitor cells from human iPSCs -

CiRAニュース2024年3月26日

iPS細胞由来血小板造血における免疫巨核球の制御機構の発見 血小板の大量製造に向けた

巨核球マスターセルの品質管理に応用可能 -

Nature Communications 2024年3月22日公開

A let-7 microRNA-RALB axis links the immune properties of iPSC-derived megakaryocytes with platelet producibility

-

取材・執筆した人:森井 あす香

京都大学iPS細胞研究所(CiRA) 齋藤潤研究室