ニュースレター

Newsletter

ニュースレター

Newsletter

Focus

2025年5月14日

パーキンソン病の治療を目指して

パーキンソン病治療に向けた治験に関する結果についてのメディア向け説明会を終えた髙橋淳教授(CiRA、中央)と、髙折晃史病院長(京都⼤学医学部附属病院、左)、髙橋良輔特定教授(京都⼤学総合研究推進本部、右)

2025年4月に、iPS細胞を使ったパーキンソン病の治療を目指した治験について、安全性と有効性が示唆されたと発表しました。2018年から行われた治験で、7名のパーキンソン病患者さんに対して、iPS細胞から作ったドパミン神経細胞の移植手術を行いました。移植した細胞の異常増殖などは見られず、一部の患者さんでは症状の改善が見られました。今回の特集は、この治験について、その経緯と結果を紹介します。

注目を浴びた発表

2025年4月17日、髙橋淳教授らの論文が国際的な学術誌『Nature』に発表されました(CiRAニュース 2025年4月17日)。iPS細胞から作ったドパミン神経細胞を使い、パーキンソン病の治療を目指した治験について、結果をまとめた論文です。論文公開に合わせて、治験を実施した京都大学医学部附属病院にてメディア向けの説明会を開催しました。多数のメディアがこの成果について報道し、多くの方に注目されることになりました。

多数のメディアが参加した記者発表会場の様子

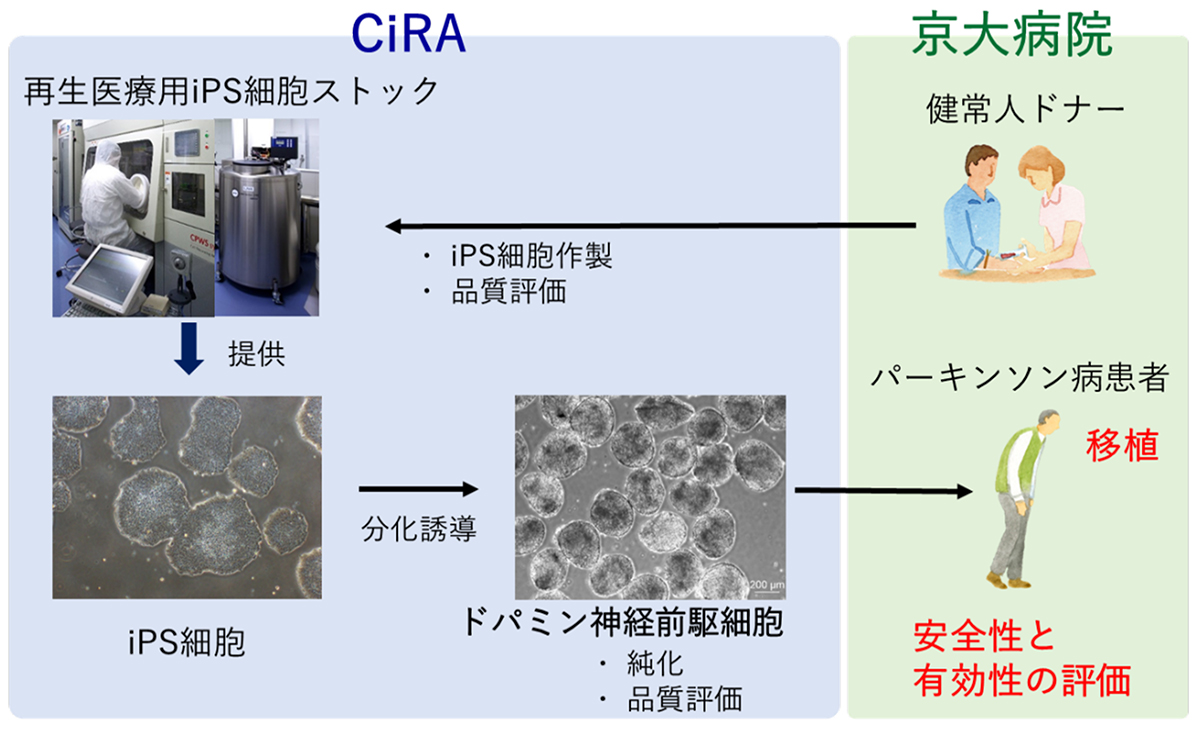

治験の実施体制

医師主導治験は髙橋良輔特定教授が治験責任医師を務め、京都大学医学部附属病院で行われました。髙橋淳教授は主任研究者として研究をリードし、iPS細胞からドパミン神経細胞を作るところを主に担当しました。

今回の治験では、健康な方から作製し保管されている医療用iPS細胞ストックを用いました。iPS細胞からドパミン神経細胞を作り、京大病院で7名のパーキンソン病患者さんへ移植しました。

治験の役割分担

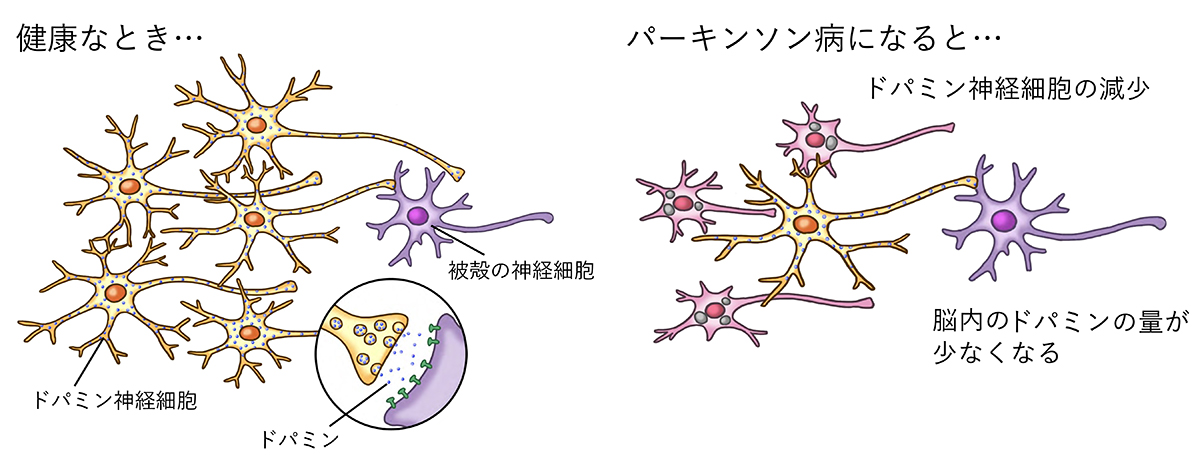

そもそもパーキンソン病とは?

パーキンソン病は、50歳以上の年齢層で多く発症する進行性の病気で、日本では約29万人の患者さんがいるとされています。主な症状は、体の震え、筋肉のこわばり、動作が遅くなるなどがあります。

パーキンソン病は、脳内にあるドパミンという物質を作る神経細胞(ドパミン神経細胞)が減少し、脳内のドパミンの量が減ることで、様々な症状があらわれます。進行すると治療薬の効果が弱まったり、ジスキネジア(運動障害)などの副作用が現れたりすることもあります。

パーキンソン病患者さんの脳内でおこっていること

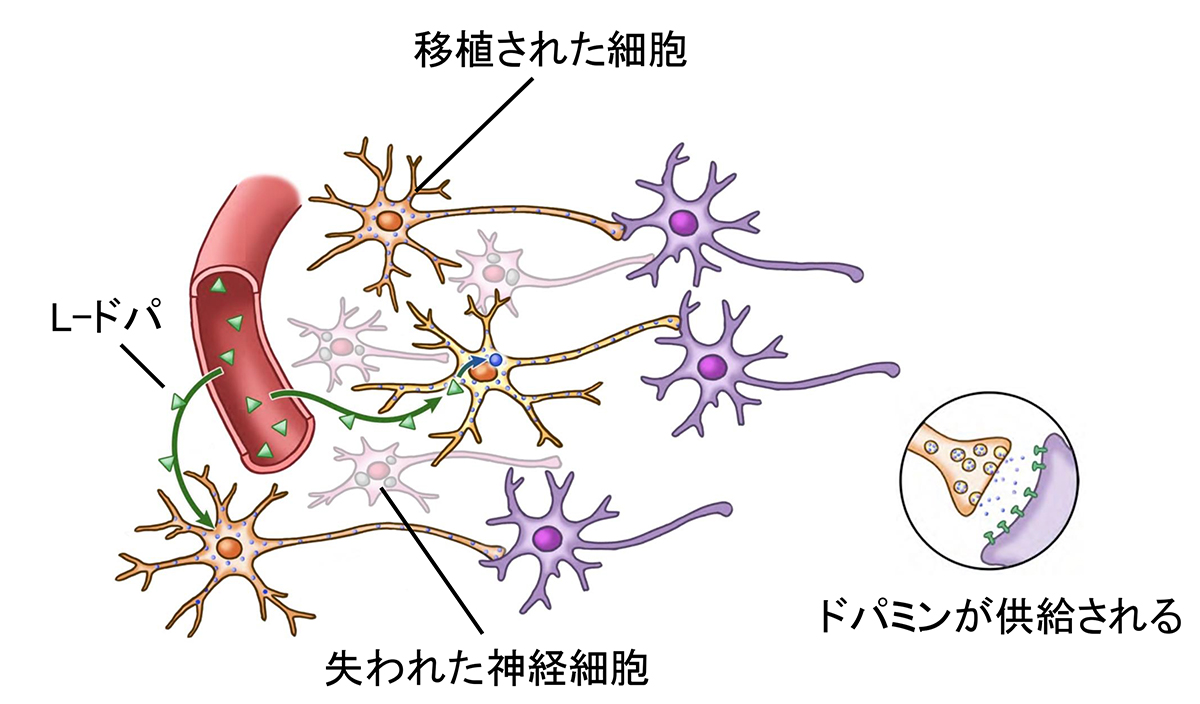

現在の治療法

病気の初期にはL-ドパというドパミンの材料となる物質を薬として飲むことで症状を抑えることができます。神経細胞にドパミンを作らせることで、症状を改善しています。しかし、病気が進行すると、ドパミンを作る神経細胞そのものが無くなってしまい、薬の効果が得られなくなってしまいます。そこで、失われた細胞を補う、細胞治療が注目されてきました。

細胞治療の可能性

パーキンソン病の根本的な原因はドパミン神経細胞がなくなってしまうことです。この神経細胞を移植すれば、病気が治るのではないかと考えられ研究が行われてきました。欧州では、胎児の脳から、神経細胞を集めて、パーキンソン病の患者さんに移植をする研究が行われました。長年にわたって移植した細胞が生き残っており、効果が期待できました。しかし、胎児の細胞をつかうことについて倫理的な懸念がある他、移植に必要な細胞を集めることが困難であることや、ジスキネジアが起こるなどの課題も残りました。細胞治療の可能性は示されたものの、新たな細胞の材料が必要でした。

移植した細胞が失われた神経細胞を補う

髙橋淳教授の研究

CiRAの髙橋淳教授は、大学院生のころから神経再生を目指した研究を初めました。米国のソーク研究所に留学していた1995年には、所属していた研究室から神経幹細胞の発見について発表されるという現場に居合わせました。その後、1998年には、体中のあらゆる細胞に変化できる能力を持ったヒトES細胞の作製が報告されました。2000年には、当時、京都大学で研究をしていた笹井芳樹教授(故人)がマウスのES細胞からドパミン神経誘導法を確立し、2003年には同学の中辻憲夫教授が日本でヒトES細胞を樹立し、ES細胞を使って神経再生の研究を進める環境は整ってきました。

しかし、ES細胞は当時の日本では研究に使いにくい状況が続いていました。受精卵から治療に必要な細胞を作ることに抵抗を覚える人もいるので、他の細胞が期待されていました。

iPS細胞が拓いた可能性

2006年に京都大学の山中伸弥教授のグループが受精卵を使わずに、ES細胞と同等の能力を持った細胞を作り出すことに成功したと論文発表ました。これがiPS細胞です。最初はマウスの細胞のみでしたが、翌年の2007年にはヒトiPS細胞の作製成功も発表しました。これまでES細胞で研究を進めてきていた髙橋淳教授は、そこまでの研究で積み上げてきた土台を利用して、すぐにiPS細胞からドパミン神経細胞を効率的に誘導する方法を開発しました。

治験に向けたデータの積み上げ

ドパミン神経細胞を作っただけでは新しい治療法にすることはできません。移植する細胞の中に、必要な細胞とは異なる細胞が混ざっていると、その細胞が悪さをして副作用が出てしまうかもしれません。また、増殖能力を持った細胞が残っていた場合、必要以上に増えてしまうかもしれません。そこで、誘導した細胞の中から、必要なドパミン神経細胞だけを選別する方法も開発し、より安全性の高い細胞を作りました(CiRAニュース 2014年3月7日)。

また、パーキンソン病のサルの脳にも移植を行いました。移植した神経細胞が脳内でドパミンを作り、運動症状を改善することを確認しました(CiRAニュース 2017年8月31日)。さらに、実際の患者さんに用いる臨床用iPS細胞を用いて詳細な安全性確認を行いました(CiRAニュース 2020年7月6日)。

万全の準備を進めたうえで、2018年から京大病院にて、iPS細胞由来ドパミン神経細胞によるパーキンソン病治療を目指した医師主導治験が行われました(CiRAニュース 2018年8月1日)。

治験の内容と結果

治験は50〜69歳の7名のパーキンソン病患者さんを対象に行われました。一人につき500万個または1000万個のドパミン神経を、左右両側に移植し、その後2年間の経過観察を行いました。その結果、重篤な副作用は見られませんでした。

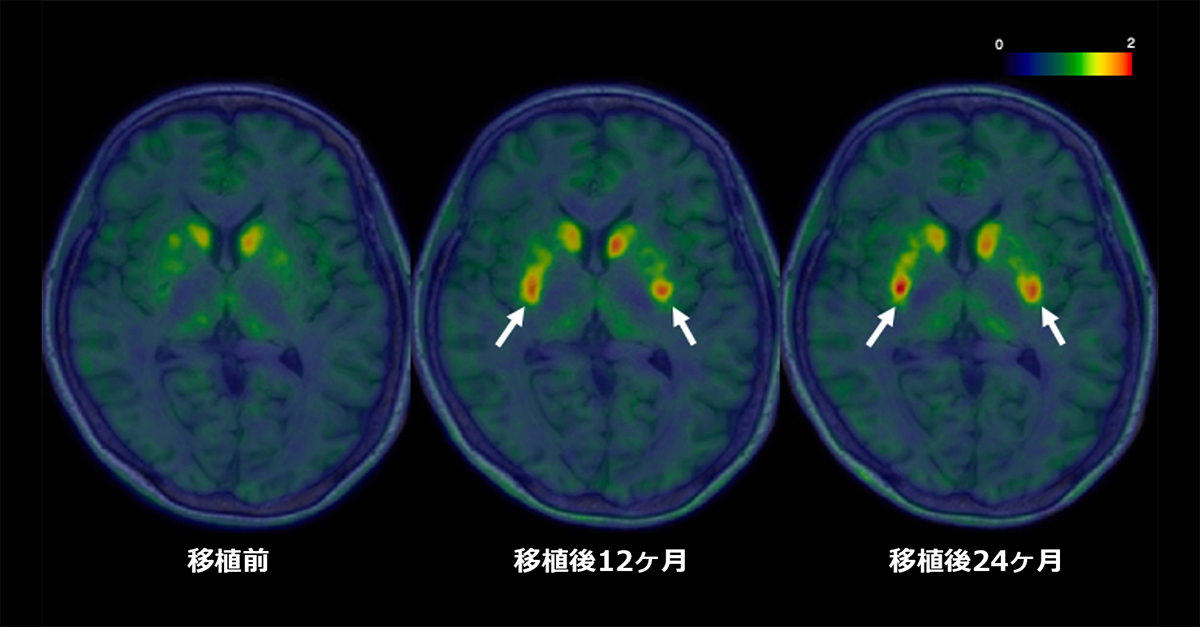

MRI(磁気共鳴画像法)を使って観察をすると、移植した細胞が異常に増殖することはありませんでした。また、有効性を調べた6名の患者さんのうち4名で、パーキンソン病の症状の評価に使うスコア(MDS-UPDRS パートⅢオフ時)の値が改善されていました。PET(陽電子放出断層撮影)を使って移植した細胞の活動を観察したところ、移植から2年が経過してもドパミンを作っていることが明らかになりました。

これらの結果から、iPS細胞から作ったドパミン神経細胞を移植する治療法について、安全性が確認でき、パーキンソン病に対する有効性も推定できると考えています。

PET画像により移植したiPS細胞由来ドパミン神経細胞がドパミンを

作っていること(矢印の部分)を確認

これからの流れ

日本国内では、製造・販売のために国へ承認申請を行うことを目指し、住友ファーマ株式会社が準備を進めています。また、アメリカでの実用化も目指して、カリフォルニア⼤学サンディエゴ校でも2023年11⽉からiPS細胞を使ったパーキンソン病の医師主導治験が開始されています(CiRAニュース 2023年12月26日)。

髙橋淳教授は、今後もより良い治療法にするために更なる努力を続けると話します。「研究をしていても気持ちは臨床医ですので、患者さんを治すことが一番大事だと考えています。治験に協力してくださった患者さんに感謝していますし、症状が改善された患者さんがおられたことは大変うれしく思います。一日も早く、患者さんのもとに新しい治療法を届けられるようこれからも精進を続けます。」

- この記事を書いた人:和田濵 裕之

京都大学iPS細胞研究所 国際広報室

サイエンスコミュニケーター